Introduction of UI design study on Smart glass

Why UI design? A lot of issues agonizing the designers will not be settled with only design solutions. It is evident that durability is improved with pricier material, more functions from more parts and some factors will be solved through technology development. But these methods need considerable time, effort making and equity. I bodily experienced from undergraduate study that only non-design solutions were not correct in these economic and realistic conditions and in the midst of many obstacles.

UI design is to notice how the product and peoples connect. UI designing relying on the behavior inducement is surely different from the technological advancement in its texture, but it is another solution which realizes the same performance. We can suggest extremely design like solutions which induce the verification, usability and productivity improvement by selecting better UI which suits properly to the environment. I have studied it at graduate course consistently. Hereunder, I will introduce a part of ‘PUI Design Study for improving the Usability and Work Efficiency of Industrial Smart Glass’ prepared for the paper for my master course.

들어가며

대학원에 진학하고 가장 먼저 고민했던 것은 [이제 무엇을 공부할까] 였다. 제품디자인과 UI 디자인을 병행했던 학부생 시절, 짧은 실무에 몸담았던 경험들과 양질의 대학원 수업을 들으며 오랜 시간 고민하고 다양한 시도해볼 기회가 있었다. 결국 2년간의 많았던 시행착오를 뒤로하고 결정한 것은 내가 디자인에 입문하게 된 계기였던 UI 디자인이었다. UI 공부를 처음 시작하게 되었던 2학년 시절, 교수님께 UI 디자인이 무엇이냐고 물어본 적이 있었고 그때 교수님께선 제품을 볼 때 대면하는 모든 요소가 UI 디자인이라고 말씀해주셨다. 알 듯 말 듯 이해하기 어려운 개념 속에서 본격적으로 UI 공부를 하게 시작하고 실무에서 잠깐 UI를 다루기도 했었다. 아직 햇병아리에 불과할지라도 나름대로 꾸준히 열심히 공부해 왔고, UI 디자인으로 대학원 학위를 준비하는 초보 연구자가 되었다.

연구 소개

왜 UI 디자인일까. 우리가 디자이너로서 해결하기 위해 고민하는 많은 문제들은 사실 모두 디자인적 해결법으로만 해결하는 것을 불가능할 것이다. 더 높은 가격의 재료를 통해서 내구성을 높이거나, 더 많은 부품을 통하여 기능을 추가할 수도 있으며, 기술의 진보를 통해서 해결할 수 있는 요소들도 있다. 하지만 이러한 방법은 상당한 시간과 노력 그리고 자본이 필요하다. 이러한 경제적인, 현실적인 여건과 여러 장애물 속에서 비 디자인적인 해결만이 항상 정답이 아님을 오랜 기간 체감했다.

UI 디자인은 쉽게 얘기하면 제품에 있는 버튼이다. UI 디자인은 제품과 사람을 어떻게 연결하는지에 주목한다. 기술적인 진보와 분명히 결이 다른 내용이지만, 행동 유도성에 집중하며 사용자들이 느끼기에 동일한 퍼포먼스를 구현하기 위해 다양한 방법을 사용한다.

우리 UI 디자이너들은 환경에 맞는 적절한 UI를 선택해서 제품을 다양화, 그리고 사용성 혹은 생산성의 향상 등을 유도하는 지극히 디자인적인 해결책을 제시한다. 본인은 대학원 과정에서 적절한 UI 디자인 선택에 대해 지속해서 연구해왔으며, 아래부터는 본인의 석사과정 졸업논문으로 진행 중인 ‘산업용 스마트 글래스의 사용성과 작업효율 향상을 위한 PUI 디자인 연구’의 실험설계 내용을 소개한다.

자크 알칼리의 ‘호모 노마드-유목하는 인간(2005)’은 인류가 정보기술의 발달로 과거 유목민처럼 디지털 장비를 착용하고 자유롭게 이동하며 일할 수 있다는 시대가 올 것이라고 예견하였고, 2013년 공개된 구글 글래스를 시작으로 새로운 모바일 디바이스의 개념인 스마트 글래스가 제안되었다. 개인정보의 유출과 기술적인 한계가 문제점으로 지목되어 한동안 상용화가 지연되었지만 이후 2017년 구글의 ‘글래스 엔터프라이즈 에디션’ 출시 이후 스마트 글래스는 일반 소비자가 아닌 산업 현장에 특화된 형태로 제품을 출시하며 변화를 시도했다.

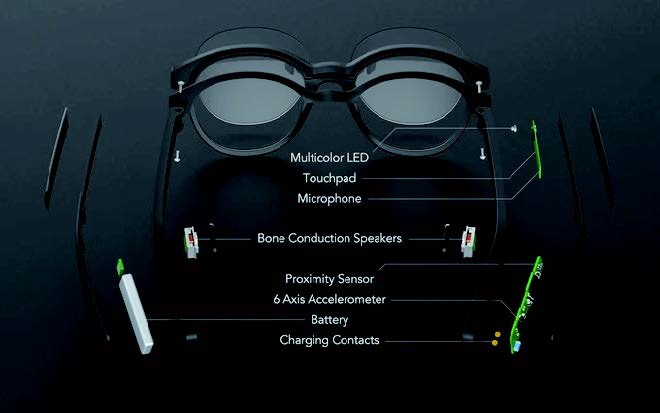

일선 현장에서도 스마트 글래스의 전망이 밝다. ‘한국 과학기술 기획 평가원(KISTEP)’의 2018년 9월 ‘KISTEP 기술 동향 브리프 – 증강현실(AR)/VR’에 의하면, 2022년 글로벌 AR/VR 분야의 시장 규모는 약 1,050억 달러로 예상하였다. 특히 AR의 경우 VR의 6배 이상의 성장을 이룰 것으로 전망했다. 덧붙여 2016년 7월 나이언틱랩스 (Niantic Lab)에서 출시한‘포켓몬 고(Pokmon GO)’가 AR 시장 발전에 크게 기여했다고 분석했으며 이와 같은 VR, AR, 나아가 혼합현실(MR)에 대한 관심이 높아지며, 디바이스를 통한 업무의 작업효율성과 사용성을 높이기 위한 연구가 이어지고 있다. 하지만 스마트 글래스의 제품 연구는 모바일 애플리케이션 연구를 제외한 나머지 분야에서 타 모바일 디바이스보다 미진하다. 특히 버튼과 터치패널과 같은 물리적 사용자 인터페이스 (Physical User interface; PUI) 분야와 안경 외형 분야에서 연구가 부족하다.

본 연구는 산업용 스마트 글래스의 사용성과 작업효율성과 스마트 글래스 PUI와의 상관관계를 밝히고, 산업 현장에 사용하기 적합한 스마트 글래스 디자인 제안을 목표로 한다. 음성 인터페이스와 앱 개발에 집중된 기존의 디자인 연구에서 벗어나, 산업용 스마트 글래스로 사용하기 적합한 안경 프레임과 터치 인터페이스 형태 제시를 목표로 한다. 산업형 스마트 글래스의 기존 선행연구를 분석하여 이와 관련된 제품디자인 방향을 도출하며, 이를 통하여 후속 연구의 기초자료로서 기반을 마련하고자 하는 목적을 가진다.

위와 같이 본인은 다양한 문제점과 해결책으로 PUI 디자인의 부족함과 개선을 꼽았다. PUI(Physical User Interface) UI의 요소 중 물리적인 분야에 한정한 요소로 버튼과 스위치, 손잡이, 레버와 같이 인간이 도구나 장비와 상호 작용하는 모든 인터페이스를 의미한다. 흔히 UI를 이야기할 때 생각하는 스마트 폰의 화면과 같은 요소들은 GUI(Graphical User Interface) 아이폰의 시리와 같은 음성 인터페이스는 VUI(Voice User Interface)라 칭한다. PUI의 요점은 물리적 인터페이스의 시스템적인 반응 구성인 디스플레이 구성과의 직관적인 맵핑, 즉 PUI – GUI(Graphic User Interface) 간 연결성이다. 사용자의 사용 편리성을 원칙으로 유사 작동을 하는데 물리적 버튼, 크기, 형태, 색과 그래픽 인터페이스 간의 관계가 직관적이어야 함을 의미하며, 본 연구는 스마트 글래스의 대표적인 PUI 터치 조작인터페이스, 버튼 조작 인터페이스, 리모컨 조작 인터페이스를 비교 분석해보고, 산업형 스마트 글래스에 맞는 인터페이스가 적절하게 상호작용하는 확인 해보고, 추후 후속 디자인과 제품개발에 반영하기 위해 연구를 진행 중이다.

UI 디자인 연구

새로운 것을 창조해내는 것보다는, 시장에 있는 다양한 PUI중에서 가장 사용성과 작업 효율성이, 산업 현장에서 가장 적용하기 편리한 형태와 기능들을 선택하고, 문제가 있다면 개선하는 것이 본인의 디자인 연구이다. 모든 것을 새로 디자인할 필요가 없다. 이것이 UI 디자인을 공부할 때 배웠던 원칙 중 하나이다. 디자이너가 되기 위해 공부하는 우리는 쉽게 간과하는 것으로 매번 새로운 문제에 대해 무언가 새로운 디자인적 해결책을 제시하는데 항상 목말라 있고, 그것이 절대적인 진리로 생각하는 사람들이 있다. 하지만 디자인, 특히 UI 디자인에 있어 실제 조작하는 사람과, 그리고 조작에 따라 적절히 반응하는 행위들이 잘 연결되는 것만으로도 우리는 상당한 디자인적 개선을 느낄 수 있다. 이는 새로운 것을 만드는 것이 아닌 기존의 것들 중 더 나은 것을 선택하고 개선하는 것이다. 심미적인 해결책이 아닌 체계적인 이론과 방법론이 필요하다. 가령 다음은 본 연구에서 디자인적 개선을 위해 ‘사용성’이라는 측면을 어떻게 개선할지에 대한 방법을 기술한 내용이다.

사용성(Usability)에 대한 연구는 1971년 Miller에 의해 ‘사용하기 쉬움’을 측정하는 관점에서 처음으로 시도된 이래로 여러 연구자의 주장이나 대상에 따라 다양하게 적용되고 있으며, 다양한 모델과 전략들이 등장하고 있다. Nielsen(1993)은 ‘사용성은 여러 개념의 통합으로 구성된 복합적 개념’이라고 정의하였으며, 이러한 사용 편의성을 구성하는 요인들로 학습 용이성(easy to learn), 사용상의 효율성 (efficient to use), 기억의 용이성(easy to remember), 작업오류의 최소화(few errors), 그리고 제품에 대한 만족도(subjectively pleasing) 등으로 정의될 수 있다고 하였다. 즉, 배우기 쉽고, 기억하기 쉬워 정신적 부담이 적으며 사용의 효과가 높고 주관적으로 만족도가 높으면서 에러의 수가 적을 때 ‘사용 편의성이 높다’고 할 수 있는 것이다. Wixon은 사용성의 요소를 ‘어떠한 방식으로든 정량적으로 측정 가능한 제품의 특성이다.’라고 밝혔으며 그 구체적인 요소들로 유용성을 비롯한 9가지를 언급하고 있다. 국제 기준인 ISO에서도 사용성을 사용자의 시스템 이해성(Understandability), 학습성(Learnability), 그리고 운영성(Operability)으로 나타내고 있지만, 이 개념은 분류의 한 부분으로 간주할 수 있고 전체를 포괄하지 못하며, 협의의 사용성이라 할 수 있다. 이렇듯 사용성은 때로는 적은 의미로 사용되기도 하고 사용하는 환경에 관련된 모든 요소를 사용성에 포함하기도 한다. 이렇게 다양한 요소 간에는 서로 의미가 중첩되거나 포함관계를 가지게 되기 때문에 본 논문에서는 사용성에 대해 넓은 범위를 포괄하는 ISO9126의 정의를 따르기로 한다.

세 가지 스마트 글래스의 각 인터페이스의 제품 간의 메뉴 구성 차이로 인한 수행 도의 오차를 줄이기 위해 똑같은 메뉴 구성과 기능을 가지고있는 소프트웨어를 사용했다. 세 산업용 스마트 글래스는 출시 시기와 사용 목적, 가격대가 비슷하고, 구글글래스가 소폭 차이가 있다. 실험 결과 기록 장치로는 수행 시간을 측정하기 위해 스톱워치를 사용했고, 모든 실험과정은 캠코더로 녹화했으며, 실험을 위한 실험장소의 배치도는 다음과 같다

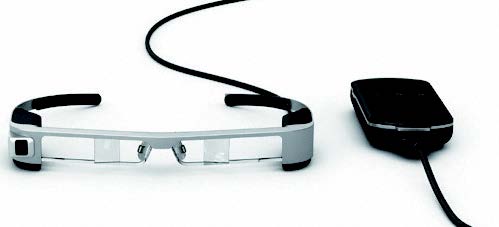

선행연구 방법에 착안해 스마트 글래스에 대한 사용성 평가 척도를 개발하기 위하여 사용 성 평가 문항을 구성하고 각 유형에 대한 사용성 평가를 수행 연세대 수업 대상자 12명으로 선정한다. 스마트 글래스의 사용성과 관련하여 선행연구에서 도출된 주요 사용성 요인과 국내외 홈 서비스 디자인 스마트 글래스 사용성 관련 연구를 통해 검증된 주요 사용성 요인, 그리고 Neilson이 제안한 10가지 사용성 법칙에서 제시된 요인들을 고려하여 평가 문항을 구성한다. 선정된 세 가지 제품은 다음과 같은 특징을 가진다. 첫 번째, 국내 업제에서 실제 산업용 스마트 글래스로 사용되고 있는 모델이다. 롯데에서는 BT-300 모델을 물류에서 사용 중이며, 한화토탈에서는 Vuzix m 300모델을 사용 중에 비네트에서는 구글 글래스 엔터프라이즈 에디션 2를 사용한다. 둘째, 모든 제품은 안드로이드 기반의 제품이다. 세 번째로 같은 시기에 출시되었고, 비슷한 가격대로 형성되었다. 네 번째, 아마존의 기준 가장 많이 판매된 스마트 글래스에 상위 세 가지 제품이며, 마지막으로 터치 인터페이스를 제외한 스펙상 큰 차이는 없다. 제안된 스마트 글래스의 한계점을 바탕으로 새로운 형태의 디자인 제안의 필요성 제시한다. 세 스마트 글래스 모두 생산직 노동에 있어 스마트 글래스를 활용해 가이드를 제공하고, 실시간으로 담당자와 소통하는 방식으로 스마트 글래스를 사용하고 있다.

디자인에 있어 심미적인 것, 사람들이 좋아하는 색과 형태 재질 등 이른바 CMF라고 하는 것을 절대 무시할 수 없다. UI 디자인 역시 마찬가지이다. 심미적인 요소들을 무시하고는 UI 디자인을 완성할 수는 없다. 하지만 UI 디자인을 완성하는 데는 이론적 체계와 기술적인 요소 즉 도구들이 역시 존재하며 디자인을 완성하기 위해 선택 가능한 다양한 도구 중에 본연구에서 선택한 것이 사용성과 작업 효율성인 것이다. 사용성과 작업 효율성은 정성적인 개념으로 인식하는 경우 있지만 충분히 정량적으로 사용할 수 있는 도구들이며, 본 연구는 UI를 설계하고 평가하는 데 있어 정석적인 방법을 통해 어떤 인터페이스가 산업 현장이라는 특수한 상황에서 가장 적절하게 사용될 수 있는지를 확인하는 연구이다. 물론 제품 회사가 자사의 제품을 출시하기 전에 분명히 같은 프로세스를 반복하겠지만, 자사의 제품을 발전시키기 위해 디자인을 참고하는 것과 근본적으로 어떤 디자인이 어디에 더 적절한지는 다른 이야기기 때문에, 본 연구의 서로 다른 UI를 체계적으로 분석하고 적합한 인터페이스를 제시했다는 점에서 의의를 찾고자 한다.

본인은 이번 실험에서 진행한 것이 태동하는 업계에 정말 작디작은 분야에 대해서만 실험한 것에 지나지 않을지 모른다는 우려를 분명히 했었다. 연구라는 것이 기본적으로 디자인이 어떠한 분야에 적용되는 것에 대한 일반화의 과정이라고 이야기하지만, 본인이 연구한 내용의 틀은 스마트 글래스의 분야에서도 산업형 스마트 글래스에 국한된 분야에 연구를 진행했고, 다양한 산업의 분야에서 물류에 집중하여 후속 연구를 진행할 예정이지만 아직 시작하지 못했다. 하지만 위에서 언급된 정확한 연구의 틀과 과학적인 방법들이 사용된다면, 이후 추가적인 연구를 진행하거나 영역이 확장될 때 정확한 가이드로서 사용될 수는 있을 것이며 스마트글래스가 아닌 다른 연구에서 사용하더라도 좋은 참고 표본이 될 것이다. 마지막으로 새삼 느낀 바로 심미적으로 아름다우면서 사용성이 좋을 수도 있다는 것이다. 보통의 경우 초기 단계의 제품이 경우에서 사용성과 심미성을 동시에 가져가는 경우는 잘 없다. 스마트폰을 예로 들면 쉽게 설명할 수 있는데, 많은 시행착오를 거치 현재의 스마트폰이 되었고, 혹자는 외형과 UI는 완성단계에 와있다고 말할 정도로 많이 발전되었다. 실제로 지난 몇 년간 큰 변화가 없고, UI에 대해서 불만을 제기하는 사람은 이제는 많이 없다. 그리고 형태적으로 발전이 없는 스마트폰을 보며 익숙하거나 아름답다고 표현하는 사람들이 많이 있다. 스마트폰은 어포던스와 심미성이 하나로 결합된 대표적인 사례이다. 물론 본인이 연구 중인 스마트 글래스는 아직 초창기 단계이고 이것저것 많이 연구할 것도, 특정 회사의 제품들은 형태적으로나 조작하는 방법들이 기이하고 어려운 인터페이스들도 있었다. 하지만 결과적으로 제품의 형태가 많이 다듬어지고 제품의 시장이 안정화 되어가면 완성된 인터페이스가 나오듯이 심미적으로 아름답다고 생각했던 제품이 어포던스가 뛰어난 제품인 경우가 대부분인 것을 통해서 볼 때, 심미적인 요소 역시 자연스럽게 같이 따라오는 것일 수도, 행동 유도성이 뛰어난 제품을 아름답다고 생각하는 것일 수도 있다. 본 연구와 후속 연구를 통해 아름다우면서도 제품에 사용성을 자연스럽게 녹여 낼 수 있는 디자인을 지속할 수 있기를 기원한다.

참고문헌

D. Zuehlke, ‘‘Smart factory—Towardsa factory-of-things,’’ Annu. Rev. Control, vol. 34, no. 1, pp. 129–138, 2010.

C. Brecher et al., ‘‘The need of dynamic and adaptive data models for cyber-physical production systems,’’

in Cyber-Physical Systems: Foundations, Principles and Applications. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2017, pp. 321–338.

D. Gorecky, M. Schmitt, M. Loskyll, and D. Zühlke, ‘‘Human-machineinteraction in the industry 4.0 era,’’ in Proc. 12th IEEE Int. Conf. Ind. Inf., Jul. 2014, pp. 289–294.

T. P. Caudell and D. W. Mizell, ‘‘Augmented reality: An application of heads-up display technology to manual manufacturing processes,’’

in Proc. IEEE 25th Hawaii Int. Conf. Syst. Sci., Jan. 1992, pp. 659–669.

G. Kipper and J. Rampolla, Augmented Reality: An Emerging Technologies Guide to AR, 1st ed. Boston, MA, USA: Elsevier, 2012.

S. Cawoodand and M. Fiala, Augmented Reality: A Practical Guide, 1st ed. Raleigh, NC, USA: Pragmatic Bookshelf, 2008.

D. Krevelen and R. Poelman, ‘‘A survey of augmented reality technologies, applications and limitations,’’ Int. J. Virtual Reality, vol. 9, no. 2, pp. 1–20, 2010.

D. Gough, An Introduction to Systematic Reviews, 1st ed. Thousand Oaks, CA, USA: SAGE Publications Ltd, 2012.

[18] K. S. Khan, R. Kunz, J. Kleijnen, and G. Antes, ‘‘Five steps to conducting a systematic review,’’ J. Roy. Soc. Med., vol. 96, no. 3, pp. 118–121, 2003

0 Comments