Geumsan Warehouse: Interview with Prof. Byeongjong Lee

When you may catch sight of something, it often tells you who might be the designer of it. It serves as the designer’s signature. There is a specific way that a designer handles the shape. Accordingly, what corresponds to the form that the person designs reveals what it is. So each of them has its unique beauty. You can try to focus on reading the part out. Like someone’s painting, the design of an object is the same. Each feeling of the shape has its characteristics, so that part appears in the same way in the object.

연세대학교 산업디자인학 전공 학생들 사이에는 ‘이병종 교수님이 자택에 수많은 제품을 갖고 계시다’는 소문이 있습니다. 저희 YSID 에디터들은 그 소문의 진위를 파악하고자 이병종 교수님께서 어떤 물건을 얼마나 갖고계시고, 어떻게 그 많은 제품들을 수집하게 되었으며, 제품에 얽힌 스토리는 어떠한 것이 있는지 질문을 드렸습니다.

‘금산 창고’에는 교수님께서 1988년부터 모은 제품이 보관되어 있습니다. 독일에서 기계적 구조와 기술을 참고하고자 모은 기계들을 시작으로 점차 빼어난 조형성의 사례로 제품, 가구, 그릇들까지 모으게 되셨고, 현재 약 200평이 되는 창고에 가득 찰 정도로 많은 양이 되었습니다.

교수님께서 갖고 계신 물건들을 종류별로 보여준 몇 가지 큰 전시1를 통해 세상에 물건들이 많이 알려지게 되었고, 한국경제 잡지 ‘프로슈머’ 측에서 세상의 물건을 이야기와 함께 소개하기를 요청했습니다.

교수님께서 한경 프로슈머에 쓰신 글 이야기를 시작으로 들려주신 여러 흥미로운 이야기를 정리하여 여기에 소개합니다.

YSID Editors : 한경한국경제 프로슈머에 제품을 소개하는 글2은 어떻게 쓰게 되셨나요?

한경 프로슈머의 청으로 2주에 한 번씩 일상 사물에 대한 글을 썼어요. 우리나라에서 명품이라는 단어가 퍼지기 전, 그런 것들에 대한 흥미가 생기기 시작하던 시기에 돈 많은 사람들에게 잘 된 디자인이란 어떤 것인지를 보여주려고 내가 갖고 있는 물건들 중에 몇 가지를 “디자인의 역사로 살펴보는 서구 일상 사물의 세계”라는 방향에서 설명했어요.

YSID Editors : 글에서는 어떤 내용을 다루셨나요?

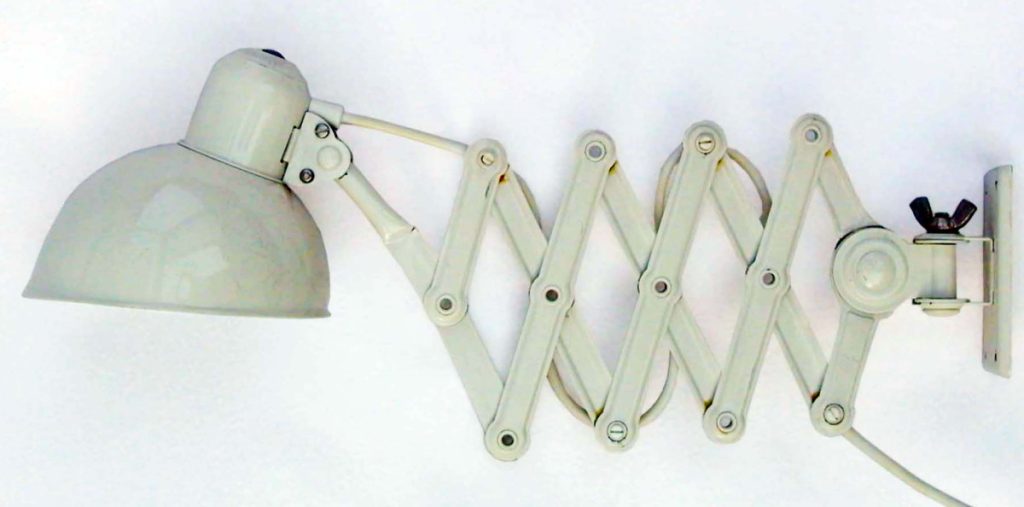

물건들을 어떻게 갖게 되었고 물건들의 의미는 무엇인지에 대한 설명을 썼어요. 2007년 3월 무렵에 시작해서 5개 정도의 글을 썼는데 사람들을 혹하게 하는 명품에 대한 이야기가 아니어서 결국 중단됐죠. (웃음) 잡지에 설명한 물건으로 기억하는 것은 카이저 이델 램프, 야콥센의 펜던트AJ, 싱어미싱, AEG 전기주전자, 바겐펠트의 테이블웨어, 그리고 폭스엠팽어 정도가 있어요. 카이저이델램프는 당시 주목을 받고 있던 제품이었는데 그 실체에 대해 알아보고자 작성하였고, 싱어미싱은 최초의 가정용 기계이기 때문에 글로 썼어요. AEG 주전자의 경우 최초의 현대디자인 제품으로 가장 비싼 값을 주고 구매한 제품이에요. 라디오도 마니아층이 있기 때문에 국민라디오인 폭스엠팽어도 꽤 비싼 값을 주고 가져왔어요. 폭스엠팽어는 그 당시 플라스틱으로 대량생산하기에 최적화된 디자인이에요.

YSID Editors : 그렇다면 교수님이 생각하시는 잘 된 디자인은 대량생산에 최적화된 디자인인가요?

아니요. 그 기준 하나만은 아니에요. 이 부분은 물건을 보여주며 설명할게요.

바겐펠트Wilhelm Wagenfeld

바겐펠트 이름은 최근에 알려졌어요. 이름이 알려지기 전에도 물건은 잘 팔렸으나 사람들은 디자이너가 누구인지에 대한 관심은 없었어요. 그러다 미술시장에서 디자이너의 이름에 대한 붐이 일어나면서 제품의 디자이너가 알려지기 시작한 거예요. 바겐펠트가 죽은 후 바겐펠트 에디션이 출시되기도 했는데, 나는 그것들 중 세 가지를 가지고 있어요. 셋 중 가장 오래전 만들어진 제품도 오리지널은 아니고 동독에서 만들어진 제품이에요. 바겐펠트가 주로 활동했던 유리공장이 전후 동독에 위치해 있었는데 그 이름이 ‘예나 글라스’예요. 가장 오래 전 생산된 이 것(달걀 담는 유리)이 오리지널 제품과 가장 비슷해요. 바겐펠트가 죽은 후 독일이 통일되고 유명세를 얻으면서 바겐펠트 에디션으로 옛 생산방식과 재료를 거의 비슷하게 하여 재출시했어요. 이 제품은 2000년대에 바겐펠트 에디션이라며 또다시 출시된 같은 제품이에요. 최근 생산된 제품일수록 저렴한 느낌이 나죠? 보면 공통적으로 고유한 형태가 있고 대량생산에 적합하지만 이걸 제대로 찍어낼 수 있는 회사는 오리지널 회사뿐이에요.

바겐펠트는 워낙 유명하고 예뻐서 구해놓은 물건이 많아요. 보통 사람마다 물건에 자신의 라인이 드러나는데, 내가 가진 바겐펠트의 물건에는 그의 라인들이 잘 반영되어 있어요. 하지만 우리가 속으면 안 되는 것이 있는데, 인터넷에 바우하우스 램프를 검색하면 나오는 이미지들은 대부분 바겐펠트 것이 아닌 경우가 많아요. 예를 들어 바겐펠트랑 같이 바우하우스에서 연습했었던 스위스 미술가의 작품을 바겐펠트 것으로 표기한 경우가 많아. 또한, 브라운 제품이라고 인터넷에 올라온 사진은 전부 신뢰성이 떨어져요. 사실 디터람스가 한 건 그렇게 많지 않은데 브라운 제품들 보면 거의 디터람스로 틀어버리지. 원래 브라운 제품에서 카탈로그가 있었는데, 모든 프로덕트의 타입 번호들이 적혀 있고, 언제부터 언제까지 생산되고, 디자인은 누가 했는지 적혀있어서 그것들을 많이 참고해요. 이외에도 영어로 되어 있는 문서 자료는 한 70~80% 정도는 그 신뢰성을 지니는데, 그래도 나머지 20~30%는 틀린 부분이 있으니 항상 염두에 두고 참고해야 해요.

1950년대와 1960년대의 독일 전화기

실제 독일에 갔을 때 사무실에서 사용하다가 버린 전화기를 주운 경험이 있어요. 1950년대 전화기는 정해진 위치에 놓고 사용할 수 있도록 바닥에 납작하게 붙는 잘 정리된 형태인데, 1960년대로 가면서 전화기는 발이 하나가 더 붙고 뒤쪽에 손잡이가 생기고 수화기가 개선되면서 전체적인 라인이 달라졌어요. 또한 전화선도 1950년대에는 딱딱한 플라스틱을 사용해서 연질 부분에는 천으로 디자인되었어요. 하지만 1960년대에는 플라스틱이 개발되면서 연성이 생기고, 재료의 변화로 수화기도 바뀌고, 손으로 잡기도 가벼워졌어요. 그래서 수화기 부분의 형태도 바뀌었어요.

물건을 찾는 방법

처음에는 벼룩시장에서 50센트(150원), 자판기 커피 가격 정도로 가져왔어요. 벼룩시장의 판매자는 그 가치를 모르니 흥정해서 학생 시절에 값싸게 물건을 가져왔죠. 나중에는 쓰레기 더미를 뒤져서 물건을 가져오기도 하고, 신문에서 할머니가 돌아가시며 안 쓰게 된 물건들을 판다는 광고를 보고 판매자 집으로 가서 SUV 차량 뒷좌석의 의자를 다 접고 전체를 다 채울 정도로 물건을 싣고 10~20유로 정도의 값을 지불하고 가져온 적도 있어요.

모으는 특성

모으는 거는 뭔가 내 몸속에 박혀 있는 특성이에요. 우리 아버지도 내가 계속 물건을 모으는 것처럼 평생 헌책방을 돌아다니는 재미에 사셨어요. 미국에 갔을 때도 헌책방 보이면 한동안 들어가서 안 나오신 기억이 있고. 또, 큰아버지도 매번 담뱃값과 화폐를 모으셔서 한국 화폐 박물관에 있는 것들 대부분이 우리 큰아버지가 갖고 계신 거였어요. 쓰레기통에서 물건을 주워오는 일은 번거로운 일인데 자기가 즐겁고 재밌지 않으면 이런 짓을 누가 하겠어요?

시선의 차이

독일이 기계가 제일 발달한 곳이었기 때문에 나는 독일 공대로 갔는데 처음 벼룩시장 갔을 때는 가공 상품의 기계나 재료 등이 엄청나서 그것들을 모으기 시작했어요. 그다음에 산업 디자인을 하면서 미술품으로서 예쁜 것들을 찾게 되고. 자기가 어떤 식으로 세상을 보느냐에 따라서 같은 걸 보더라도 포인트가 달라요.

지난 8월 워크숍에서는 기계과 교수와 산업디자인 교수를 모아놓고 물건들 분석하는 걸 시켜봤어요. 그런데 기계과 교수들은 기계 구조로만 열심히 뒤지고, 산업 디자인 쪽 교수들은 물건이 사람들하고 관계 맺는 부분으로만 접근을 하는 거예요. 나는 기계적이면서 미술적인, 순수미술 쪽에 관심 가지고 접근했었어요. 또, 예전에 내가 주최했던 전시회를 볼 때도 디자인하는 사람들은 이러한 전시에 별 관심이 없었어요.

산업디자인 쪽 사람들은 특히 더 관심이 없었는데, 건축이나 순수미술을 하는 사람들은 흥미롭게 보더라고요. 유토피아라는 전시를 했을 때도 산업 디자인 쪽 사람들은 별 관심이 하나도 없었어요.

YSID Editors : 물건들로는 어떤 걸 하셨었나요?

나랑 후배랑 같이 미술품으로서 좋은 디자인 찾는 활동을 했어요. 주로 쓰레기 같이 뒤지면서. 나는 기계류였고 후배는 가구들, 도자 등 순수미술 쪽이었어요. 그래서 후배가 한국에 다시 돌아왔을 때 같이 물건별로 전시했었죠. 타파웨어도 그릇들만 모아서 전시하고, 토스터들이 어떤 모습들로 있었는지, 커피메이커가 어떻게 전개되어 왔는지 등 물건들의 좋은 모습들을 보여줬어요. 그중 금호미술관에서 했던 전시들이 큰 전시였어요. 지하에서부터 지상 3층까지 전시를 했었는데, 그때 물건들이 가장 많이 공개됐어요. 모은 것들을 갖고 기회가 되면 전시회 같은 일들을 벌였죠. 2019년 12월쯤에 바우하우스 전시도 실제 후배가 거기에 이제 서울시립대 교수였어서 서울시립미술관에 전시를 한 거예요.

YSID Editors : 전시를 또 하실 계획은 없으신가요?

기회가 되면 하겠지만, 이제는 좀 힘이 들죠.

YSID Editors : 그럼 우리나라에서 잘 만든 제품으로 갖고 계신 건 없나요?

잘 만든 게 아니라 흉한 걸로. 우리나라는 따라 만드는 데 초점을 두니까. 따라 만들면 실제 그 아무리 좋은 걸 따라 만들도 그것보다 잘 만들 수 없죠. 좋은 거를 따라 만드는 게 아니라 잘 팔릴 걸 따라 만들면 흉한 거를 따라 만들게 돼. 대표적으로 흉한 거에서 무지막지하게 모아놓은 양으로 숫자로 따지면 그게 삐삐하고 핸드폰 그냥 이렇게 덤탱이로 이렇게 모여 있어요. 전화기들도 꽤 있고. 그래서 진짜 처음에는 이제 얼마나 흉할 수 있는가 하는 샘플로 이제 모여있다가 이제 너무 많으니까 이제는 안 모아요. (웃음)

우리나라에서 잘 만든 제품으로 딱 떠오르는 게 없어요. 나름대로 잘 만드는 제품이 일본 물건들에서는 있거든. 왜 그럴까? 지금 우리나라가 최고의 생산 기술을 갖고 있어요. 제일 비싼 거를 다 해. 근데 옛날 물건보다 점점 더 이상해져. 그러니까 이게 중요한 게 뭐냐 하면 초기에는 만들 줄 몰라서 일본 물건을 따라 만들었어요. 그런데 그때는 그래도 중간은 갔어. 그런데 이제 안 따라 만들면서 점점 흉해져. 그때 내가 어딘가 썼듯이 등을 더 이상 살 게 없다고 하는 거나 하소연을 쓴 그때가 디자인 붐이 불 때예요. 디자인을 열심히 했어. 근데 전부 다 너무 흉해서 끔찍한 거야. 우리나라에서 디자인하면 끔찍하게 돼. 왜 그럴까? 디자인 한다는 거를 실제 모습이나 사용성, 이 부분을 고려하는 게 아니라 꾸미는 방식으로 하다 보니까 그러니까 겉에 그냥 치장하는 식으로 되는 거죠.

YSID Editors : 그러니까 우리나라는 제품 디자인의 기본 기술이 없는 거네요?

그렇죠. 그거는 다 잊어버렸어요. 디자인 공예 박물관, 거기 가면 옛날에 만든 좋은 물건이 있어요. 그리고 현대화되기 시작할 때 일본 사람들한테 영향을 받아서 현대식 제작 기술을 가르치던 학교에서 만든 물건들이 있어요. 그것만 해도 꽤 잘 만들었어. 근데 이제는 예전에 그렇게 물건 잘 만들던 기술자들은 사라진 거죠. 그 기술을 갖고 있는 사람들이 이제 전부 다 퇴출이 됐어요. 그리고는 만드는 거를 잘 생각해 보세요. 우리나라에서 뭘 만드는 제작 기술자를 가르치는 교육 학교가 있나?

YSID Editors : 없죠

네, 없죠. 그나마 남아 있는 게 미술학교인데 미술학교에서 이상한 그림만 그리고 있잖아. 그러니까 훈련된 사람이 없는 거야. 그다음에 기본 훈련을 안 받았어도 기본 감각이 있는 사람인데 회사에서는 시장에서 유행하는 것에 해당되는 제품을 원하는 거예요. 그러니까 이게 그런 제대로 된 사람이 형성될 수 있는 사회적 구조가 안 되는 거죠. 그러니까 실제 지금 보면 유럽에서는 굉장히 예쁘게 잘 만들었고 한국은 없고, 이런 상황이 유럽 사람이 뛰어나고 한국 사람이 못해서? 그건 아니라는 거예요. 유럽이 그렇게 잘해서 회사를 키워놨으면 지금도 예쁜 물건이 있어야 되는 거잖아요. 지금 유럽에서도 예쁘고 잘 만든 물건이 없어진 걸 보면 유럽도 사회의 그 구조가 이제 파괴됐다는 얘기죠. 근데 한국에서는 그 구조가 만들어본 적도 없고 그다음에 계속 그렇게 파괴되는 쪽을 따라가니까 더 빨리 파괴되는 거지. 여기서 뭔가 다시 뒤집어져야 되는데 이게 쉽지 않은 거죠.

재미있는 이야기가 뭐냐면 2000년 고 무렵 될 때 독일에서 독일사람들이 생각하는 독일의 대표적인 자동차 하면 폭스바겐Volkswagen 골프예요. 독일인들이 가장 일반적으로 쓰고 가장 독일스러운 자동차 해서 뽑는 게 폭스바겐 골프인데 2000년 넘어가면서 갑자기 골프가 아반티가 돼버렸어요. 이제 ‘독일(스러운) 자동차’는 사라져버린 거죠. 그런데 한국 사람들은 지금 ‘제일 비싼 독일 자동차’ 하면서 사. 근데 그거는 이제 더 이상 그런 자동차가 아니거든. 사람들이 생각하고 있는 독일이 아닌 거야. 근데 그걸 그냥 비싸기 때문에 사는 거예요.

그나마 지금 아직까지 예쁜 자동차 만드는 회사들이 있는데, 대표적으로 알파 로메오Alfa Romeo 들어봤어요? 알파 로메오라는 회사가 피아트 계열일 거예요. 요즘 이런 차를 안 만들어서 지금 모델이 2개인가 3개밖에 없어요. 알파 로메오 스파이더, 진짜 예쁜 차가 70년대에 있었어요. 옛날 차를 한번 뒤져보세요. 70년 옛날 차인데, 내가 가서 처음 보고는 와 하고 침을 줄줄. 아무튼 정리하면, 산업화되면서 미적인 산업 생산물을 고도로 발전시킨 게 유럽이에요. 거기는 나라마다 굉장히 특성이 있고, 각 나라의 미술가들은 다 자기의 라인들이 굉장히 살아 있어요. 재밌게도 가구 쪽은 프랑스가 계속 잡고 있고, 산업 혁명 이후로 기계제품 쪽에서는 이탈리아랑 독일을 중심으로, 그다음에 집안 소품 쪽에서는 북유럽, 덴마크, 스웨덴, 노르웨이가 발달했죠. 근데 나라별 특성들이 다 달라요.

생산방식의 변화로 인한 제품과 제품가격의 변화

그러니까 지금은 예전의 생산 방식을 쓰지 않고 생산 방식이 달라졌어요. 기술이랑 재료들이 바뀌고 그다음에 가격을 떨어뜨린 거죠. 그러니까 예전에 쓰던 기계에서 예전에 쓰던 재료로 만들어야지만 원래 디자인 모습이나 그 느낌이 사는데 지금은 그 재료나 그 기계들을 안 쓰거든. 그리고 예전의 그 모습들을 살리려면 가격이 올라가게 되고. 그런데 실제 저런 의자들이 가격이 우리나라 돈으로 치면 무지하게 비싸. 싼 게 보통 800유로 그렇거든, 다 1천 유로 넘어요. 천 유로면 130만 원이잖아. 근데 지금 중국에서 만들어 나오는 것들 다 100유로 50유로 100유로에요, 좋은 게. 그러니까 가구 회사들이 실제 1천 유로에 하기에도 벅찬데, 옛날 방식으로 하게 되면 2천 유로 이상 줘야 돼요. 그러니까 이렇게 하기 어려워지는 거죠. 시장이랑 이런 조건들도 제품 생산 과정에 굉장히 중요한 변수가 돼요.

그리고 사회에서 미술 훈련을 제대로 받은 사람을 길러내는 체제도 사라지고 그다음에 산업 시스템도 그거를 유지하려고 하지 않죠. 그러니까, 예전에는 물건을 공들여서 만드는 데 집중했다면 지금 싸게 만드는 데 집중하니까 그런 제대로 된 물건이 이어지기가 쉽지 않은 거지.

그런데 폭스 엠팽어 같은 물건은 국민에게 대량으로 보급하려고 만든 거니까 그렇게 비싸지 않았을 것 같은데, 당시에는 비싼 물건이었나요?

그 당시에 라디오에 비하면 싸지만, 무지하게 비싼 거예요. 중산층 노동자들은 자기가 갖고 있는 돈으로는 못 사니까 미국에서 할부제도를 배워가지고 3년 동안 매달 월급에서 얼마씩 깎아가지고 물건을 먼저 받아서 쓰는 그런 방식이 됐어요. 그러니까 옛날에는 물건들이 다 굉장히 비싸서 지금처럼 이렇게 흥청망청 쓸 수 있는 게 아니었어요. 그러니까 말하자면 현대자동차의 포니 1, 그게 그 당시의 물가 수준이나 사람 생활 수준이랑 비교를 하면 지금 거의 1억 대에 해당하는 차예요. 지금 제니시스에서 제일 비싼 모델에 해당하는 것이 포니 1이었어요. 그러니까 물건을 만드는 정성 자체나 그런 차이들이 발생하는 거죠.

브라운이 유명해졌었던 게 그 책을 만들 때 실제 가격 생각 안 하고 굉장히 정성 들여서 만들었어요. 그런데 브라운 제품이 독일에서 중간 가격대의 제품이었어요. 실제로 더 비싸고 더 독일적인 좋은 물건은 크룹스라는 회사가 만드는 물건이었어요. 크룹스 물건은 가격이 비싸니까 수출이 잘 안되고, 브라운은 싸니까 수출이 많이 돼서 사람들이 좋아했어요. 그런데 독일 사람들 입장에서는 브라운 거는 굉장히 안 좋은 물건이었어요. 잘 고장 나.

크룹스Krups 물건은 진짜 견고해요. 인터넷에 1960s 크룹스 쳐보세요. 이런 게 크룹스 그 당시 물건이거든. 시계라던가 이런 것들이 만드는 물건은 어느 정도 비슷했어요. 그런데 브라운이랑 크룹스 차이가 뭐냐면 크룹스는 물건마다 서로 따로 놀아, 다 다른 디자인이야. 브라운은 실제 디렉터 몇 명이 딱 독점을 했어요.

여기서 중요한 건 브라운 1960년 브라운 키친 머신, 이걸 보면 요 라인이 있거든. 네 요 모습들이 비슷하죠. 이게 다 60년대 디자이너 같은 사람이 개발한 거거든요. 형태의 느낌들이 비슷하죠. 색도 그렇고. 그다음에 여기 보면 이 색깔이 원조 색깔인데 저게 다 울릉에서 한스 귀젤로한테 배운 사람들이에요.

주로 디터람스가 라디오 쪽 디자인을 전담했었거든. 디터람스 라디오, 오디오랑 엑스포트랑 딱 비교하면 확 차이 나죠. 근데 디터람스도 나름대로 깔끔하게 정리를 잘해요. 못하는 건 아니야. 한스 귀젤로에 비하면 차이가 난다는 거죠. 근데 이 부분을 개발했을 때 저게 디테람스가 한스 귀젤로한테 배우면서 기본 틀을 잡은 거를 계속 반복적으로 쓴 거지. 그래서 나중에 나온 라디오로 가면은 자기 나름대로 해석하는데, 건축적인 비례 관계만 따지다 보니까 미적인 부분들이 많이 빠지게 돼요. 그래서 디터람스가 실제 직접 건드리는 건 그 정도예요. 디터람스가 건축학교 막 졸업하고 처음 이제 브라운에서 실습하면서 배운 제품들이 있어요. 주 디자인은 한스 귀젤로가 한 거고 디터람스가 보조하고, 그러면서 배운 거야. 그래서 그거 보조하면서 배운 형태의 비례 관계들, 그런게 한스 귀젤로의 라인이에요. 그래서 그걸 배워서 디터람스가 만들었다는 제품들에서 그대로 반복이죠. 그래서 물건을 보면 어떤 디자이너가 했다고 하는 느낌이 들죠. 디자이너의 서명하고 똑같아요. 그 사람이 형태를 다루는 그 방식이 있어요. 그래서 그 사람의 그 사람이 디자인하는 건 그 형태에 해당하는 그게 그대로 드러나거든. 그러니까 그 각각의 고유한 아름다움이 있는 거야. 그거를 읽어내도록 하는 부분에 초점을 맞춰보면 돼요. 누구 누구 그림처럼 물건을 디자인해도 똑같아요. 형태 느낌들의 특성들이 있어서 물건에서 똑같이 그게 나타나요.

1956 Braun Phono SK 4 Speaker L1

자신의 방식을 찾아라

옛날에는 실제 사물들을 판단하는 눈을 가지면 됐었는데, 이제는 그것만 가지고는 무엇도 할 수가 없어요. 한가지 사례를 들어보자면, 1995-98년에는 윈도우가 출시되면서 사무실에 있었던 타이프라이터가 워드컴퓨터로 바뀌기 시작했어요. 그래서 사무실의 타이프라이터가 다 길에 버려졌고 나는 그것들은 주워 모았어요. 결론은 자기가 관심 갖고, 좋아하고, 끌리는 게 있으면 자기 방식을 찾아서 계속하면 돼요. 그것이 모으는 거일 수도 있고, 아니면 다른 것도 충분히 많아요.

Braun Tansistor Radio T3

- <Good Form>, doART Gallery, 2004 / <갖고싶은 의자>, 한가람미술관, 2004 / <탁자 위의 기계들>, 한가람미술관, 2005 ↩︎

- 연세대학교 산업디자인학전공 자유게시판에서 다음 내용의 글을 찾아보실 수 있습니다. 마르셀 브로이어(Marcel Breuer) 의자 B3, B34, 크리스티안 델(Christian Dell)의 테이블 램프 카이저 이델(Kaiser Idell), 아르네 에밀 야콥센(Arne Emil Jacobsen)의 펜던트 AJ, 페터 베렌스(Peter Behrens)의 AEG 전기주전자, 폭스엠팽어(Volksempfänger) 등 ↩︎

0 Comments