Design major researchers’ role in the disabled assistant robot development

The price is high in respect that the disabled assistant equipment and assistant robot cannot produced in quantity. However, the disabled change their life due to assistant equipment and assistant robots which replace their arms and legs, so they cannot but purchase assistant equipments and robots suitable for them. Another characteristic in development of the disabled assistant equipments and assistant robot is, since they use other assistant equipment through another assistant equipment, therefore, it is important for them to understand the assistant equipments they utilize in their daily life and social life, besides the understanding about the developed products, also, understanding about the environment to utilize the assistant equipment. In order to well understand the opinion of the disabled, various preparations are required, and the significance on the opinion of the disabled should be more carefully received. In respect of totally new product, or those with different use nevertheless similar, more activated opinion could be collected, also, more positive and favorable opinion could be shown when showing more detailed demonstration rather than words or writing. It is important to manufacture the product to be visible and tangible in order to reflect the insight that was given by the opinion of the disabled actually in the product. For the conversation between the user and the developer, prototype is necessary, however, it is also necessary for the conversation between the developers.

1. 장애인 보조로봇

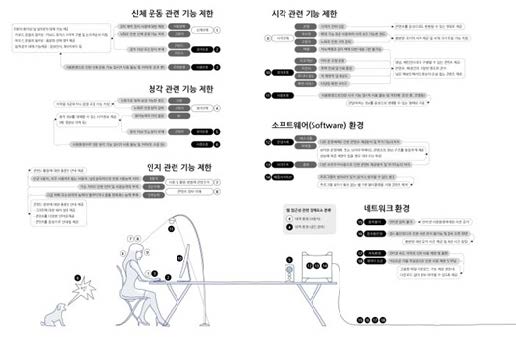

2013년에 개정된 장애인복지법 제2조(장애인의 정의 등) 1항에서는 ‘장애인을 신체적·정신적 상태로 인하여 장기간에 걸쳐 일상생활 또는 사회생활에 상당한 제약을 받는 자’로 정의하고 있고, 신체적 장애와 정신적 장애로 대분류 되며 신체적 장애는 ‘외부 신체 기능의 장애’와 ‘내부기관의 장애’등을 말한다. 정신적 장애는 ‘발달장애’와 ‘정신질환으로 발생하는 장애’를 말한다.1 아래 <그림 1>은 장애 환경 항목을 분류한 것으로 쉽게 장애인에 대해 이해할 수 있는 인포그래픽이다. 이 그림은 NHN에서는 웹 접근성을 단계적으로 적용하기 위해 웹 접근성2 을 저해하는 요소를 사용자 외부적인 것과 내부적인 것으로 나누어 인포그래픽으로 정리한 것3으로, 비록 목적이 웹 접근성 향상에 있지만 디스플레이가 있는 장애인 보조기기, 보조로봇의 대상에 대해 이해하기 위해서도 도움이 된다. 이 인포그래픽은 <웹 접근성 프로젝트 시작하기>에서 자세히 살펴 볼 수 있다. 국립재활원 재활로봇보급사업단에서 재활로봇이란 장애를 가진 사람을 최적의 신체적, 감각적, 지능적, 심리적, 사회적 수준으로 향상시키고 유지시키는 과정에서 사용되는 로봇으로 환자를 대상으로 치료적인 관점에서 사용되는 재활 치료용 로봇과 일상생활 활동을 돕는 일상생활 보조로봇으로 나뉜다고 하였다. 또한, 2013년, 2014년 재활로봇보급사업 대상로봇은 주로 하지로봇과 상지로봇 그리고 손 재활 로봇으로, 국내 장애인 보조로봇은 위의 장애인 분류 중에서 특히 신체장애인 지체장애를 주로 대상자로 삼는 로봇이 많은 것을 알 수 있다.

장애인 보조기기, 보조로봇은 많은 양의 제품을 양산할 수 없다는 점에서 가격이 높은 편이다. 손을 사용할 수 없는 장애인이 머리의 움직임으로 전동휠체어를 조작할 수 있는 헤드컨트롤러는 500만원 가까이하며, 입김으로 컴퓨터를 조작할 수 있는 인테그라마우스는 410만원이다. 보조기기가 대부분 몇백만원을 한다고 치면, 보조로봇 몇천만원에서 비싸게는 억 단위이다. 하지만 장애인들은 자신의 팔과 다리를 대신해주는 보조기기, 보조로봇으로 인해 그들의 삶이 바뀌기 때문에 본인에게 맞는 보조기기, 로봇을 구매 하지 않을 수 없다. 2015년 한국 HCI 학술대회의 장애인의 정보통신기기 사용을 위한 접근성 보조기구 튜토리얼에서 척수성 근위축증을 앓고 있는 신○○씨4 의 어머니께서 “○○의 아빠가 안구 마우스를 800불에 주고 사왔을 때, 이 비싼걸 어떻게 이렇게 덜컥 사오냐고 물었더니, 우리 ○○이 팔을 800불로 어떻게 사겠냐고 대답했다.” 라고 말씀하신 모습이 1년이 지난 지금도 선명하게 기억된다. 필자는 이렇게 비싼 제품인 만큼 그 효과가 확실해야 된다는 생각을 한다. 또한 글의 서문에서 말한 것과 같이 제품을 사용하고 얻는 그에 대한 효과는 사용성과 연관이 있다고 생각한다.

사용성이란 사용자가 특정한 사용 환경에서 의도한 목적을 달성하고자 어떤 제품을 이용할 때의 효과, 효율 및 만족의 정도를 말한다. 장애인 보조기기와 보조로봇의 사용성은 접근성과도 일맥상통한다고 생각한다. 움직임에 제한이 있는 지체 장애인이라는 사용자의 특성 상 제품의 사용성 부족은 불편함에서 그치는 것이 아니라 제품을 사용할 수 없는 요인이 되기 때문에 더욱 더 사용성이 중요하다고 생각하고, 사용성 부족은 접근성이 낮은 결과를 초래하기 때문에 사용성과 접근성의 경계가 모호하다고 생각이 든다. 하지만 필자가 느끼는 큰 안타까움은 국내에서 개발되는 많은 장애인 보조기기와 보조로봇이 사용성에 대한 고려가 미흡하다는 점이다. 척수 손상 레벨 C4,5인 중증 척수 장애인 이○○씨는 인터뷰에서 “우리 장애인들끼리 ○○보조로봇에 대해 이야기 할 때, 그거 공짜로 줘도 안 쓴다고 해요. 우리는 사실 돈이 얼마인지가 중요하지 않아. 우리가 사용할 수 있느냐, 우리가 편하게 쓸 수 있느냐가 중요하지. 그 보조로봇은 보조인 도움 받는 것 보다 오히려 더 불편해” 라고 말하였다. 어떤 제품이 그 기능을 할 수 있도록 구현하는 것과 어떤 제품을 사용할 수 있도록 만드는 것은 전혀 다른 이야기라고 생각한다. 하지만 국내의 몇몇 보조기기와 보조로봇 개발에서는 기능을 구현하는 데 초점이 가 있는 것으로 보인다.

장애인 보조기기, 보조로봇 개발에서 느낀 또 하나의 특성은 장애인은 보조기기를 통해 다른 보조기기를 사용하기 때문에 개발하는 제품에 대한 이해 뿐 아니라 장애인이 일상생활, 사회생활에서 사용하는 보조기기들에 대한 이해와 보조기기를 사용하는 환경에 대한 이해가 중요하다. 장애인은 자신의 상태에 맞는 보조기기를 사용하기 때문에 보조기기의 종류가 매우 다양하고 이를 모두 고려하는 것이 보조기기와 보조로봇의 개발을 복잡하게 만드는 요인이 되기도 한다. 이와 같은 맥락으로 핵심 기능 자체에 대한 사용성 개선 뿐 아니라 제품을 사용하는 다양한 상황과 주변 환경에 적합하도록 하는 사용성 개선도 중요하다. 이는 다른 제품 모두 해당하는 이야기이지만 장애인 보조기기에서 이러한 인식이 더 중요하다고 생각한다.

2. 장애인 보조로봇 개발에서의 디자인 전공 연구원의 역할

현재 디자인 전공 연구원으로 참여하고 있는 장애인 보조로봇 개발 과제는 3개의 팀으로 구성되어 있다. 첫 번째 팀인 연세대학교 작업치료학과에서 장애인 및 임상 전문가 포커스 그룹 지원 및 3차에 걸친 사용성 평가를 수행한다. 두 번째 팀인 연세대학교 산업디자인학과에서 사용자 리서치를 진행하고 그 결과를 제품에 반영하며, 디자인 전문회사인 (주)디자인웨이에서 제품 디자인을 함께 진행한다. 또한, 과제 기간 동안 4차에 걸친 디자인 전문가 자문 회의를 진행한다. 세 번째 팀은 (주)NT메디로 로봇 기술을 활용하여 로봇 설계 및 제어 장치 개발을 진행한다. 필자는 여기서 사용자 리서치와 사용자 인터페이스 연구, 즉 장애인 보조로봇 개발에서의 사용성 증진에 대한 연구를 진행하고 사용자 인터페이스에 이를 반영하는 역할을 하였다. 필자는 평소에 디자인 전공자의 역량과 역할에 대한 관심이 많기 때문에 본 개발에 참여하면서 느낀 디자인 전공자의 역할에 대한 이야기를 하고자 한다.

① 경청하기5

필자가 참여하는 장애인 보조로봇 개발에서는 장애인이 개발의 첫 단계부터 마지막 단계까지 참여하고 한 달에 1번 보조로봇의 대상 장애인으로 이루어진 포커스 그룹 인터뷰를 진행하고 이 때 나온 장애인의 의견을 개발하는 로봇에 반영한다. 포커스 그룹 인터뷰를 진행하면서 느낀 것은 장애인의 의견을 잘 듣기 위해서 여러 준비가 필요하고, 장애인의 의견에 대한 그 의미를 더 신중하게 받아들여야 한다는 것이다.

개발 중인 장애인 보조로봇의 주 대상자는 중증 척수 손상 장애인으로 이들은 대부분이 후천성 장애인이다.6 즉, 비장애인으로 일상생활을 보내다 사고나 병으로 장애인이 된 경우이다. 따라서 사회에서 비장애인으로 살다가 어느 순간 장애인이 된 것이기에 이전과는 전혀 다른 방식의 삶을 살아가기 때문에 이들이 새로운 보조기기나 보조 로봇을 대하게 된다면 전혀 개념에 없는 물건을 사용하는 것과 같은 맥락이 된다. 이 때문에 이들에게 말이나 글로 의견을 묻게 된다면 의견을 내는 것을 어려워한다. 이 전에 전혀 경험 해 보지 않았던 제품이나, 비슷하더라도 사용하는 방식이 다른 것들에 대해서는 말이나 글보다 하나라도 보여주고 의견을 듣게 되면 더 활발하게 의견을 들을 수 있고 더 긍정적이고 호의적으로 의견을 들을 수 있다. 더 좋은 것은 보는 것에 그치는 것이 아니라 직접 사용 해 보고 의견을 듣는 것이다. 가장 이상적인 것은 한 달 정도 직접 사용 해 보게 하고 의견을 듣는 것이지만 장애인 보조기기와 보조로봇은 당장 상용화 할 수 있는 제품이 아니라면 안전성에 문제가 있기 때문에 어렵다. 어떻게 보면 당연한 이야기 일 수 있지만 시각화, 모형화된 매개물로 인해 사용자의 의견을 더 잘 경청할 수 있음을 다시 한 번 더 깨닫게 되었다.

② 전달하기

장애인의 의견을 듣고 얻은 통찰들을 제품에 실제로 반영될 수 있도록 볼 수 있고(Visible) 만질 수 있는(Tangible) 상태로 만드는 것이 중요하다. 앞서 경청하기에서 말한 것처럼 사용자와 개발자 사이의 대화를 위하여 Prototype이 필요하지만 개발자들끼리 대화를 위해서도 필요하다. Industrial Designer는 사용자의 니즈를 이해하고 그것들을 개발에 반영될 수 있도록 전달하는 것이 하나의 역할이라고 생각한다. 그 역할은 사용자 입장에서의 요구 명세서 작성부터 시작된다. 페르소나와 시나리오를 만들어 제품의 사용대상을 명확히 하고 제품이 갖추어야 할 기능과 사용 과정 및 방법에 대한 정의를 해야 한다. 또한, 로봇이 동작해야 할 작업 공간을 기술적으로 구현 가능한 측면에서 정의하는 것이 아니라 몸을 움직일 수 없는 장애인의 입장에서 정의하고 이러한 작업공간을 수치화하여 로봇 팔의 길이와 구조를 정하는 것, 사용자 인터페이스의 형태와 구조, 색상에 대한 정의 그리고 사용 안내서 작성까지 사용자의 입장에서 하나부터 열까지 생각하고 그것을 로봇 설계와 제어 개발을 담당하는 엔지니어가 잘 구현할 수 있도록 전달하여야 한다. 엔지니어의 입장에서는 하나라도 더 개발사항이 많아지면 업무량이 늘어나는 것이 되기 때문에 이러한 기능이 왜 필요한지 몇 번이고 더 고민해보고, 사용자의 입장에서 논리적으로 설득하고 또 설득하는 과정이 필자는 이번 프로젝트에서 가장 중요한 경험이 되었다.

장애인 보조기기 관련한 개발 경험이 많은 선생님께 장애인 보조기기 또는 보조로봇 개발에 디자이너가 꼭 필요하다고 생각하는지 여쭈어보았다. 그 대답은 다음과 같았다.

보통 장애인 보조기기 또는 보조로봇 개발은 엔지니어 위주인 것은 사실이에요. 저는 엔지니어는 비빔밥의 재료를 잘 만드는 사람이라고 생각해요. 하지만 재료 하나, 하나가 맛있다고 해서 비빔밥이 맛있는 것은 아니죠. 비빔밥 안의 재료들을 종합적으로 생각하고 조화롭고 맛있는 비빔밥을 만드는 사람은 디자이너라고 생각해요. 비빔밥 안의 고사리가 너무 짜면, 다른 재료를 싱겁게 할 줄 아는 사람이 디자이너라고 생각해요.

필자는 이러한 총체적 사고가 바탕에 깔려 있는 ‘경청하기, 전달하기’가 장애인 보조로봇 개발에서의 디자인 전공 연구원의 역할이라고 생각한다. 장애인 보조기기, 보조로봇 개발에서 디자이너의 역할이 확대되면 장애인이 ‘사용’할 수 있는 인공물이 많아질 수 있을까7 라는 희망을 품는다.

장애인 많은 미국, 장애인 없는 한국

< 장애인이 ‘사용’할 수 있는 인공물이 많아져야 한다는 생각에 보탬이 된 ‘장애인이 많은 미국, 장애인이 없는 한국’ >

M형님께, Kevin 입니다.

안녕하세요. 잘 지내고 계신지요. 서울은 이제 티셔츠보다 자켓이 어울리는 날씨가 되고 있습니다.

기억하실지 모르겠지만, 지난번에 장애인에 관한 얘기를 한 적이 있습니다.

미국의 장애인 환경 그리고 한국의 장애인 환경에 대해서…

미국에 와서 놀라는 것 중의 하나가 장애인이 무척 많다는 것입니다.

놀이공원에 가도, 지하철에 가도, 호텔에 가도, 쇼핑몰에 가도 장애인이 하도 많아서

처음에는 장애인들이 시위를 하는건지, 장애인 관련행사가 있는지 알았습니다.

하지만 그냥 일상적으로 일을 보러 나온 분들 이었습니다.

주차장에 가면 장애인 전용 공간이 아주 넓게 많은 비중으로 있습니다.

유니버셜 스튜디오 주차장은 입구에서 가까운 한 츠이 거의 장애인 주차전용 구역이더군요.

연세가 많아서 거동이 불편한 분들도 있었습니다.

어디에서나 줄을 설 때도 장애인들에게 우선순위가 있었습니다.

길거리에서 보면 무서워 보일 정도로 문신을 가득하고, 예의 없을 것 같은 청년들도 장애인들에게 양보를 정말 잘하더군요.

(물론 예의 없는 놈들도 있었습니다. 이런 사람들은 아마도 신이 전세계 공통, 무작위로 배치하는 것 같습니다.)

지하펄이나 버스를 탈 때도 휠체어를 탄 사람들이 큰 불편 없이 대중교통을 이용할 수 있어 보였습니다.

적어도 외국인이 보기엔 미국의 장애인들은 사회생활에 필요한 불편은 상당부분 감수할 수 있을 것으로 보였습니다.

물론 우리나라에도 장애인을 위한 부분이 이전에 비해 많이 개선됐습니다.

지하철에 엘리베이터가 있고, 버스에 휠체어를 태울 수 있는 저상버스도 늘어났습니다.

하지만, 아직 그들의 불편을 덜어 주기 위해서는 좀 더 세심한 배려가 필요해 보입니다,

저상버스가 많아졌지만, 휠체어 탄 장애인이 버스를 이용하기에는 거의 불가능해 보입니다.

기능적으로는 가능하겠지만, 제가 휠체어를 타고 있다면 사람 많은 버스에 올라서는 용기를 낼 수 없을 것 같습니다.

장애인 차별법 때문에 도로의 턱이 낮아지고, 계단 옆에 휠체어로 이동할 수 있는 공간이 생겼지만,

그런 공간들은 장애인의 이동성을 위해서가 아니라 장애인 차별법에 맞추기 위해 생긴 것 같습니다.

엘리베이터가 없는 지하철역에 있는 휠체어 이동기기는 장애인을 편하게 해주려는 것보다,

내가 장애인임을 다시 느끼게 해주는 부분 같습니다.

누구 아이디어인지는 몰라도 그 기기를 만들어서 혜택을 보는 것은 장애인이 아니라 장비 업체일 것 같습니다.

이렇다보니 우리나라에는 장애인이 확실히 적은 것 같습니다.

장애인이 적은 것이 아니라 사실은 길에서 장애인을 볼 수 있는 비율이 적은 것이겠지요.

답답한 집을 벗어나 밖에서 일을 보고 싶어도 막상 나가려면 감수해야할 수 많은 불편이 있는데 나가기보다는 집에 있는 것을 택하겠지요.

이런데도 불구하고 장애인을 위한 정책이나 사회적 관심은 제한적입니다.

- 장애인복지법. [시행 2013.10.31.] [법률 제11977 호, 2013.7.30., 일부개정] ↩︎

- 한국정보화진흥원의 웹 접근성 연구소(http://wah.or.kr)의 웹 접근성 정의에 따르면 웹 접근성이란 어떠한 사용자(장애인, 노인 등), 어떠한 기술환경에서도 사용자가 전문적인 능력 없이 웹 사이트에서 제공하는 모든 정보에 접근할 수 있도록 보장하는 것이다. ↩︎

- 박태준, 조진수, 김한솔, 웹 접근성 프로젝트 시작하기(NHN은 이렇게 한다), 2013, 위키북스. ↩︎

- 연세대 스티븐호킹으로 불리우는 신○○씨 관련 기사 http://www.anewsa.com/detail.php?number=409024&thread=09r02 ↩︎

- 상대의 말을 듣기만 하는 것이 아니라, 상대방이 전달하고자 하는 말의 내용은 물론이며, 그 내면에 깔려있는 동기(動機)나 정서에 귀를 기울여 듣고 이해된 바를 상대방에게 피드백(feedback)하여 주는 것을 말한다. 이러한 효과적인 커뮤니케이션은 중요한 기법이다. 산업안전대사전, 2004. 5. 10, 도서출판 골드. ↩︎

- 이를 ‘중도장애인‘이라 한다. ↩︎

- http://m.blog.naver.com/cmoonn/220535718036 ↩︎

0 Comments