Flowing Design: Philosophy that Asks Questions, Design that Asks Questions

Some take precautions against halting design processes, restricted to the stipulation constructed through universally identical discourses, under current circumstances that demand ethical design from one side. Only questions remain even when it is difficult to be suspicious of ethics and morality about the well-lived life. If the beginning of philosophy is questions, then as long as we are alive and the world continues to spin, design is a ceaseless questioning of the flow of reality, the vital power of which constantly moves forward.

흐르다

동사 1. 시간이나 세월이 지나가다.

[속담] 흐르는 물은 썩지 않는다. (표제어: 흐르다 1)

고인 물이 썩지 흐르는 물은 썩지 아니한다는 뜻으로, 사람은 언제나 일하고 공부하며 단련하여야 시대에 뒤떨어지지 아니하고 또 변질되지 아니함을 비유적으로 이르는 말.

디자인

[명사] 의상, 공업 제품, 건축 따위 실용적인 목적을 가진 조형 작품의 설계나 도안. 유의어: 설계

철학은 개념을 사유한다. 개념 사용에 대한 예민함을 요구한다. 이 글을 위해 내게 제시된 개념은 ‘흐르는’과 ‘디자인’이다. 나는 이 두 단어를 인터넷 국어사전에서 찾고 정의항들 가운데 1번의 정의를 가져왔다. 그 사전에서 1번에 배치된 것은 아마도 일상적으로 가장 많이 ‘흘러’ 전달되고 소구되는 정의라는 뜻이기 때문일 것이라고 나는 짐작했다. 이런 짐작으로 1번을 선택한 이유는 이 단어의 현실에서의 일상성을 너무 벗어나지 않는 범위에서 이 의미들이 철학에서 소용되는 방식과 그를 통해 완결되지 않았지만 내가 하고 싶은 이야기의 접합점을 찾아내는 데 충분하지는 않지만, 출발점으로서 꽤 괜찮은 타협점이 될 것이기 때문이었다. 정교함만을 고집하자니 글이 몇 걸음 못 나가고 주춤거린다.

서양철학사에서 ‘흐른다’를 생각할 때 내게 가장 먼저 떠오른 인물은 헤라클레이토스이다. “모든 것은 흐른다. 같은 강에 발을 담근 사람에게 다른 강물이, 다시 다른 강물이 흐른다. 우리는 같은 강에 들어간다고 생각하지만, 그것은 같은 강이 아니다.”(헤라클레이토스, 『소크라테스 이전의 철학자들』) 그는 세상 만물이 다 변하는 것이라고 했고 이런 생성과 변화와 소멸만이 같은 것이라고 했다. 그것이 로고스다. “살아있는 것과 죽은 것, 깨어있는 것과 잠든 것… 은 사물들 안에서 똑같은 것이다. 이것들이 변화해 저것들이 되고 저것들이 다시 변화해 이것들이 되기 때문이다.” 살아있는 것들은 모두 멈추지 않고 흐른다. 시인들은 이를 두고 한탄하기도 하고 깨닫기도 한다. 고대 로마의 시인 호라티우스는 “오늘을 잡아라(Carpe diem!)”고 조언하기도 하였다.

디자인을 생각할 때 바로 떠오른 인물은 흄이다. 서양 근대철학의 경험론자로 알려진 흄은 자신의 책 『자연종교에 관한 대화』에서 ‘디자인 논증’을 둘러싼 ‘대화’를 보여준다. 자연종교를 신봉하는 등장인물 클리안테스와 이에 대한 비판자인 필로 사이에 펼쳐지는 토론은 신 존재에 관한 후천적 논증으로 알려진 ‘디자인 논증(the design argument)’에 대한 옹호와 반박으로 이루어져 있다. ‘디자인’이 순우리말이 아니다 보니 사전에서도 언어 순화를 위해 ‘설계’라는 표현을 쓰라고 권장하기도 한다. 디자인 논증은 그러니까 ‘설계’ 논증이다. 디자인 논증은 경험에 기초해, 잘 설계된 이 자연 세계의 제작자로서의 신의 현존을 증명하려는 논증이다. 집의 건축가나 기계의 제작자처럼, 정교하게 디자인된 조화로운 세계, 이를테면 인간의 눈처럼 조화롭게 설계된 자연물을 관찰할 때, 이에 대한 지적인 설계자인 창조주가 반드시 현존할 것이라고 주장하는 것이다. 여기서 흄의 대변자라 할 수 있는 필로는 우선 약한 유비 논증이라며 이를 비판한다. 나는 이 글에서 이 둘 사이 논증의 성패를 구체적으로 다 설명하려는 것이 아니다. 헤라클레이토스는 이 ‘흐르는’ 세계의 법칙에 대해 신이 만들었든 안 만들었든 관심이 없었다. 아니 그는 부정했지만, 이 글의 목표는 그 논지와 무관하다. 관심은 ‘언제나 있었고 있으며 있을 것’이라고 헤라클레이토스가 말했던 이 우주 세계의 설계의 로고스, 사실상 우주라는 말 코스모스도 혼돈에서 질서로, 카오스에서 코스모스로의 변화에서 이해할 수 있는 말이다.

과연 이 세계는 ‘디자인’ 된 것인가? 어떤 설계의 로고스를 따라 디자인된 것인가? 누가 디자인할 것인가? 21세기 현실 세계의 인간은 어떻게 디자인에 참여하거나 개입할 것인가? 어떤 디자인의 로고스가 21세기 우리에게 ‘흐르는’ 이 현실에 어울리는 것인가?

흄이 필로의 입을 빌려 디자인 논증에 대해 가장 강력하게 비판하는 쟁점은 ‘악’의 문제이다. 어째서 이렇게 고통스러운 삶이 이 잘 설계된 세계 속에서 우리를 괴롭히는 것일까? 현대 예술은 삶의 형식이 됨으로써 예술임을 알린다. 랑시에르의 말에 따르면 현대 예술은 ‘윤리적 전회’와 병행한다. 근대적 사건으로서의 미학, 미학의 근대성은 비-미학이나 반-미학 등 예술의 자율성을 목격한 현대 미학의 흐름에서 죽어버린 고고학적 유물로 해체된다. 우리는 오직 멈추지 않고 ‘흐르는’ 삶의 형식을 물어야 한다. 거슬러 올라가면 철학은 처음부터 오직 경이로움의 발견이고 낯섦의 경계에 대한 포착이다. 그것은 세계와 나 사이의 균열에 대한 질문이다. 질문은 멈추어서는 안 된다. 경이로움은 데카르트의 말처럼 언제나 경이롭기만 하고 놀랍기만 한 곳에 멈추지 말고 나아가야 한다. 어른이 된다는 것은 어린아이처럼 새로운 것에 경이로움을 느끼는 시선을 맹목에 가두는 것이 아니다. 결국 우리가 우리의 삶과 세계를 지금 여기서 어떻게 설계해야 할지의 문제는 ‘어떻게 살아야 잘 사는 것일까?’ 과연 ‘나는 어떤 사람이 되어 어떻게 살고 싶을까’에 대한 윤리적인 질문으로 돌아올 것이다. 혹자는 디자인이 한쪽에서 도덕적으로 되어야 할 것을 요구 받고 있는 작금의 상황에서 보편적 동일성의 담론으로 규정되어 흐르지 않고 멈추어 있는 디자인에 대해 경계하기도 한다. 그렇다면 윤리나 도덕, 즉 ‘잘사는 삶’에 대한 의심의 시선을 거두기 힘들 때도 우리에게 남은 것은 결국 질문이다.

철학의 시초부터 질문이었다면 우리가 살아있고 세계가 움직이는 이상 디자인은 ‘흐르는’ 현실에 대한 끊임없는 질문이며 멈추지 않고 나아가는 것에서 그 생명력을 발견할 수 있다.

철학에서의 멈춤은 쉽게 ‘독단주의’의 유혹에 빠지기 쉽다. 한 번 깨달은 것으로 안주할 때 쉽게 ‘흐르는’ 세상과 자신과 ‘다른’ ‘것’과 ‘사람’에 대해 무지와 편견을 합리화하게 된다.깨달음에도 단계가 있다. 한 번 깨달았다고 끝나는 것이 아니다. 철학은 멀리 있는 것이 아니며 나/우리는 나/우리 자신의 야만을 인정하기 어렵고 악은 언제나 내가 아닌 저 너머에 있다고 착각하(고 싶어하)지만 우리의 현실이 고통스러울 때, 우리 자신이 너무나도 쉽게 야만으로 무너질 수 있다는 잔인한 ‘깨달음’은 언제나 타자에 대한 공격과 비난보다 늦게 오거나 외면되며 결국 오지 않을 수도 있다.

미학의 감수성은 한나 아렌트에게서 칸트 미학을 소환하게 한다. 스티브 잡스는 “디자인은 제품이나 서비스의 연속적인 외층에 표현되는 인간 창조물의 영혼이다.”라고 말했고 이런 잡스의 아이디어는 애플이 단순히 기술의 혁신이 아닌 ‘디자인’을 혁신함으로써 성공할 수 있는 계기로 작용했다고 볼 수 있다. 나는 그가 ‘업’이라는 애니메이션을 보여주었을 때 사람에 대한 관심을 보여주었다고 생각한다.

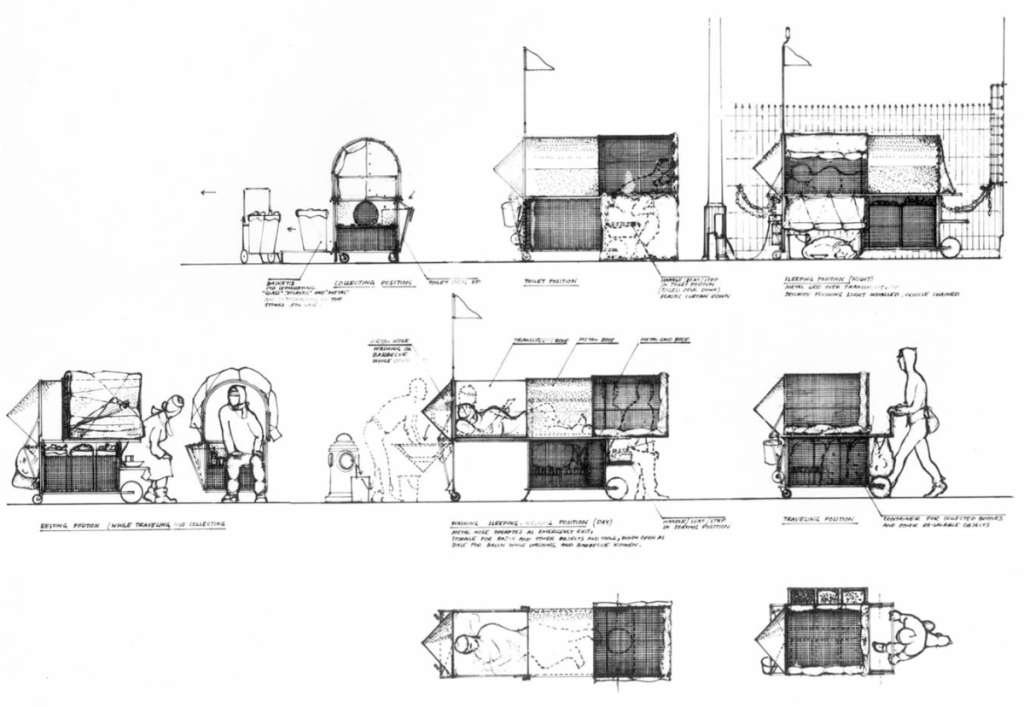

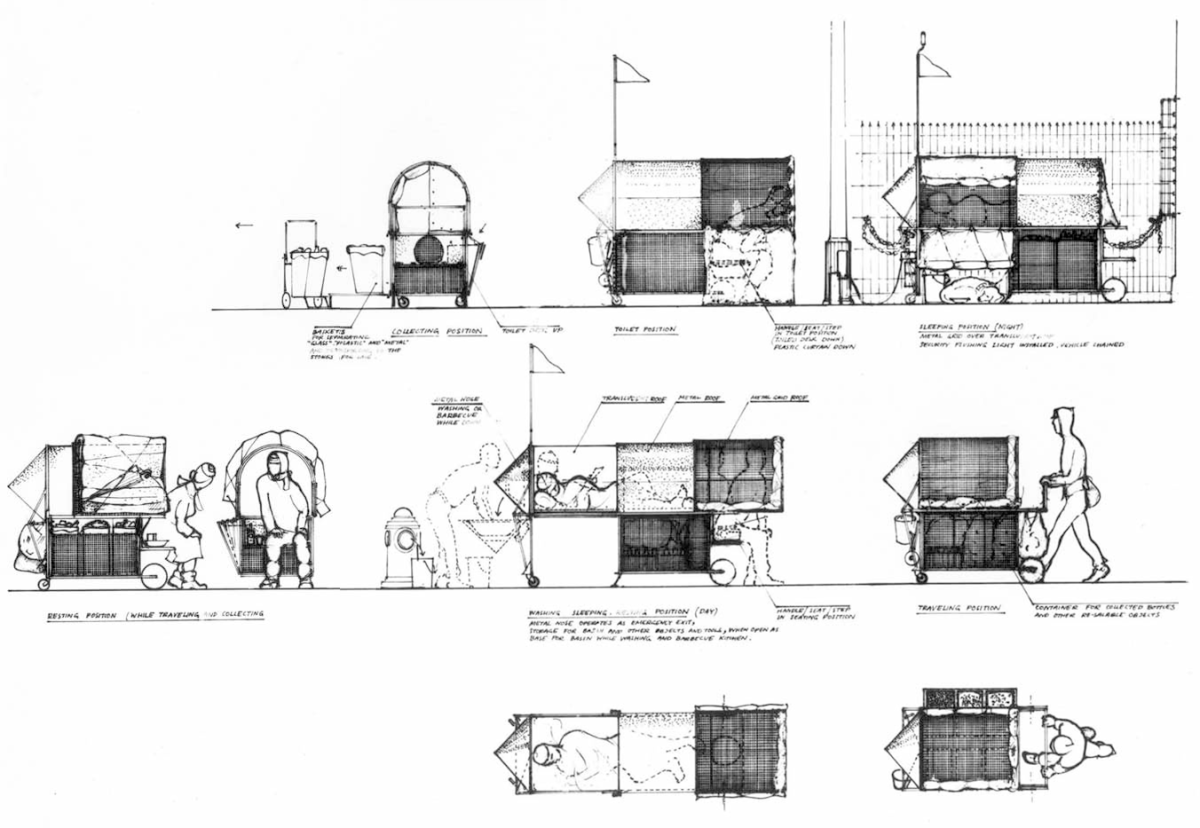

혁신은 단지 개인적인 수준을 넘어서는 문제다. 사회적이고 공동체적이므로 우리는 “무엇보다 먼저 세상과 세상이 겪는 문제를 살펴본 뒤” (이상 호프만) 혁신을 꿈꿀 수 있다. 이렇게 말한 사람들이 끝까지 완성하고 실천했는지는 또 다른 문제일 것이다. 이제 나는 이 이야기를 크지슈토프 보디츠코의 문장들로 결집하려고 한다. 2017년 서울에서 ‘크지슈토프 보디츠코: 기구, 기념비, 프로젝션’ 전시회를 가졌던 그는 다음과 같이 말했다. “민감하고 책임을 다하는 디자인은 똑같이 용인될 수 없고 모순되는 ‘해법’으로 나타나야 한다.민감하고 책임을 다하는 디자인은 고통이 심한 인생 경험에 긍정적인 디자인 환상이라는 진통제를 투여해서 감추기보다 그러한 경험을 비판적으로 탐구하고 드러내야 한다. 의문을 제기하는 디자인의 현상은 ‘관심을 끄는 동시에 문제를 일으키는 것’일 수 있다.” 결국 그는 “연구를 제안하고 실행하는 일로써의 디자인은 질문을 던지는 방식으로, 위험을 감수하고, 오늘날의 세계에서 의문스러운 삶의 조건을 탐구하고 정합하고 반응할 때 의문을 제기한다(interrogative)고 부를 수 있다. 의문을 제기하는 디자인은 자신을 발생시킨 무한한 요구 자체를 질문한다…. 의문을 제기하는 디자인은 사회적, 심리적, 물리적 상처를 견디고 저항하며 치유하는 과정에서 응급 치료로 기능해야 한다.”고 주장한다. 따라서 그는 발터 벤야민의 말을 따라 위기 상황을 생산하는 고차원의 윤리적 각성을 높이고 유지할 필요가 있다고 말한다. “위기 상황이란 예외 상태가 아니라 일상적인 윤리적 조건, 즉 더 나은 미래를 위한 전망을 공고히 하기 위해 현재와 과거를 향한 비평적 판단에 필요한 지속적 동기다. 디자인은 스스로를 해체하기보다 삶을 해체해야 한다.”(이상, 전시회 홍보물 재인용)나는 현재로서는 오직 디자인이 이 현실에서 멈추지 않고 살아서 ‘흐르는’ 것이라면 그것은 의문을 제기하는 디자인일 수밖에 없지 않겠느냐고 반문한다. 나는 지금으로써는 일단 여기까지만 말하겠다.

참고문헌

「디자인 씽킹 바이블」, 로저 마틴, 현호영 옮김, 유엑스 리뷰.

「변형적 아방가르드」, 크지슈토프 보디츠코, 길예영 외 옮김, 워크룸프레스.

「자연종교에 관한 대화」흄. 이태하 옮김.

「비미학」,알랭 바디우, 장태순 옮김, 이학사.

「감성의분할」, 랑시에르, 오윤성 옮김

「무지한 스승」, 랑시에르, 양창렬 옮김. 궁리

「서양근대미학」, 서양근대철학회, 창비[2017년 국립현대미술 관 서울관 전시 홍보물], 크지슈토프 보디츠코,「코끼리를 날게 하라」, 스티븐 호프먼 지음, 이진원 옮김, 마일스톤 펴냄.

0 Comments