Small Thoughts in 2021:Stray Thoughts on Instagram Star Designer Jaime Hayón

Now, art galleries in Korea, including national and municipal art galleries, are focusing on social media marketing and decorating their exhibitions centered on photo zones in order to attract young audiences and create a record number of visitors. Ultimately, the intentions and contents of exhibitions to be displayed are pushed to the background, and the spaces have been changed to be overwhelmingly tailored to social media posting with only colorfully packaged images to curry favor with the masses. In order to stay alert and escape the whirlwind of the masses who have lost their minds and are swept away only by the consumption of images as they are seduced by the trends of social media, it is necessary to develop the ability to discern the reality of trends and their cultural phenomena and to view them critically. This is especially true if you want to become an expert in the field of the formative arts. It must be fully understood that artworks are historical and social/cultural results, not the manifestations of the artist’s individual genius and originality, which the Western aristocratic bourgeois art historians of the past strove to embellish and highlight. Today’s art consumers are increasingly more enthusiastic about the creative works of genius artists and their fantastic and dreamy explanations. It is as if they are passionate about the heroes created by the mass media and long for vicarious satisfaction with reality.

얼마 전 대학원의 박지윤이 요즘 핫(hot?)하다고 알려준 하이메 아욘(Jaime Hayón) 디자인을 보자마자 스페인 출신의 미술가 작업일 뿐 아니라, 예전에 봐왔던 것과 너무도 닮은 꼴이라서 섬뜻한 데자뷔(déjà vu)의 느낌을 받았다. 네이버를 열어 찾아보니, 2019년 대림미술관에서의 전시에 관련된 정보들이 줄지어 나열되어 있는 것이 눈에 들어왔다. 당시에 대림미술관의 그 전시에 대한 초대장을 받아보고서, 항상 젊은 소비 대중을 현혹하고 SNS에 유행시킬 전시만 들여와서 세간의 대중적 시선만을 끌려는 작태를 개탄하며 옆으로 밀어 둔 기억이 떠올랐다.

어떻든 2000년대 후반부터 대림미술관의 이러한 성공은 관람객의 빈곤으로 어려움을 겪는 국내 미술관들에 모범이 되어, 미술관 전시의 중심을 바꿔 놓았다. 이제 국내 미술관들은, 심지어 국립미술관이나 시립미술관까지도 젊은 대중 관객들을 끌어들여 전시관람객 수 실적을 만들어내기 위해 포토존(Photo Zone) 중심으로 전시를 꾸미고, SNS 마케팅에 집중하게 되었다. 결국, 전시 기획에서 보여주고자 하는 전시 의도와 내용은 뒷전으로 밀려나고, 전시에 대해 대중이 선호하도록 화려하게 포장된 이미지만을 SNS에서 넘쳐나게 하는 것으로 바뀌었다.

또한, 대림미술관에서의 2019년 하이메 아욘 전시의 성공과 함께, 곧바로 이어진 남양주 다산 현대프리미엄아울렛 프로젝트는 각종 (인터넷) 언론매체에서 대대적으로 홍보되면서 SNS 중심의 젊은 소비자들의 주목을 받게 되었다. 이러한 소용돌이 속에서, SNS의 트렌드에 현혹되어 정신을 잃고 이미지의 소비에만 쓸려 다니는 대중의 소용돌이 속에서 정신을 차리고 헤어나기 위해서는, 트렌드와 그 문화적 현상의 실체를 파악하고 비판적으로 조망할 수 있는 눈을 키워야만 할 것이다. 특히 조형미술(造形美術) 분야의 전문가이고자 한다면 더욱 그러하다. 미술의 산물들은 과거 서양의 귀족적 브루주아 미술사가들이 애써 미화하여 부각하려던 작가 개인의 천재성과 독창성이 발현된 것이 아니라, 역사적이고 사회·문화적인 결과물이라는 사실을 정확히 이해해야 할 것이다. 허나, 오늘날 소비대중들은 천재 미술가의 독창적 작품(?)과 그에 대한 환상적이고 몽환적인 설명에 더욱 더 열광하고 있다. 마치 대중매체에서 만들어내는 영웅(hero, 히어로) 들에 열광하며 현실에 대한 대리만족을 갈구하는 것처럼 말이다.

세계적인 스타 디자이너, 하이메 아욘(Jaime Hayón)

하이메 아욘은 2003년 런던의 데이비드 길(David Gill) 갤러리에서 개최된 『지중해 지역의 디지털 바로크 (Mediterranean Digital Baroque)』 전시를 통해 서구 미술시장과 대중매체에 첫 주목을 받았다. 기존의 현대 디자인들을 갖고서 대중의 시선을 강탈하기 위해 도발적인 스타일로 변화시켜낸 그의 작품들은 대중매체에서 ‘스타’ 상품 만들기에 부합하여, 2006년과 2012년에 엘르 데코 국제디자인상(Elle Decoration International Design award) 수상을 비롯하여 2008년 독일과 일본의 엘르 데코 우수디자이너(Best Designer)로 선정되었을 뿐 아니라, 2007년 타임스지와 2009년 벨트(Die Welt) 지 등 전 세계 언론에서도 주목받는 디자이너로 소개되기 시작했다. 또한 ‘스타’ 디자인 콜렉션으로서 프리츠 한센(Fritz Hansen), 스와로프스키(Swarovski) 등의 회사들과 협업 의뢰가 이어지자, 2013년 네덜란드 그로닝에르(Groninger) 미술관에서 첫 개인전을 시작으로 미술관 전시가 연이어 졌다.

이처럼 대중매체에서 ‘스타’로 부각된 하이메 아욘은 한국에서도 네이버를 통해 2009년에 소개되었고, 연이어 월간디자인 2011년 11월 호에서도 특집 보도를 하였다. 그러나 당시 한국에서는 하이메 아욘보다는 하이에르 마리스칼(Xavier Mariscal), 훌리 카페야(Juli Capella), 마르티 귀세(Martí Guixè) 등의 스페인 디자이너들이 떠오르는 ‘스타’로 주목받았다.

서구 디자인의 쇠퇴, 빈곤과 ‘스타’ 디자이너 만들기

이처럼 하이메 아욘은 서구 미술시장과 대중매체에 주목을 받아, 세계적인 ‘스타’ 디자이너 반열에 올랐다. 하이메 아욘이 주목받을 당시, 2000년대에 서구 미술시장에서는 디자인-미술 상품개발에 매진하여, 새로운 젊은 ‘스타’ 디자이너 발굴을 위한 대대적인 공모전을 개최하고, 미술산업은 시장을 넓히고자 아트페어(Art Fair, 대중미술 상품 전람회)를 확장해 나갔다. 이러한 서구의 미술산업 동향에 따라, 한국디자인진흥원에서도 ‘스타’ 디자이너 발굴과 육성 정책을 펼쳤다. 우리 산업디자인학과 졸업생 김준수 역시 네덜란드 아인트호펜(Eindhoven) 미술학교에서 유학할 당시, 유럽 젊은 디자이너 공모전에 뽑혀서 유럽과 미국 순회전을 하였고 한국디자인진흥원 선정 ‘스타’ 디자이너가 되었다.

이러한 ‘스타’ 만들기는 1990년대 급속히 확장된 ‘스타’ 디자인 시장에서 절실하게 요구되는 새로운 ‘스타’ 디자이너가 2000년대에 들어서서 격감함에 따라 나타난 반작용이었다. 새로운 ‘스타’ 만들기는 젊은 신진 ‘스타’ 디자이너 발굴과 함께 디터 람스(Dieter Rams), 장 프루베(Jean Prouvé), 빌헬름 바겐펠트(Wilhelm Wagenfeld) 등과 같이 대중에게 잘 알려지지 않은 과거 대가들의 대규모 기획전 개최와 대중매체 작업을 통해 디자인 클래식 ‘스타’를 만들어 내는 것이었다. 그로부터 생산 중단 된지 오래인 상품들을 디자인 클래식 컬렉션으로 재생산하는 한편, 다른 편으로는 빈티지(Vintage) 디자인 유행을 일으켜 왔다.

서구의 1990년대는 대중매체의 ‘스타’ 디자이너들이 범람하던 시대였다. 대중매체에서 소개하는 ‘스타’ 디자이너의 ‘작품’들은 대중들에게 열광을 받고 ‘스타’ 디자이너의 청바지, 안경, 가구들을 소비하는 디자인-미술 소비시장이 급격히 팽창하였다. 그와 함께 그룹 멤피스(Memphis)의 대중매체를 통한 대성공에 동기 부여되어, 대중매체에서 성공하기 위해 도발적인 작업들을 펼치는 젊은 미술가와 디자이너들이 넘쳐났다. 그 중, 대표적인 ‘스타’로는 론 아라드(Ron Arad), 그룹 가루스테/보네티(Garouste/Bonetti), 그룹 긴반데(Ginbande), 콘스탄틴 그르칙(Konstantin Gricic), 마시모 로사 기니(Massimo losa Ghini), 대니 레인(Danny Lane), 하비에르 마르스칼(Xavier Mariscal), 재스퍼 모리슨(Jasper Morrison), 마크 뉴슨(Marc Newson), 데니스 산타치아라(Denis Santachiara), 보렉 시펙(Bořek Šípek), 필립 스타크(Philippe Starck), 그룹 제우스(Zeus) 등을 꼽는다. 특히, 필립 스타크 1990년대에 가장 성공한 ‘스타’로 부상하여, 대중적으로 성공하려는 당시 젊은 세대의 우상이 되었다.

그룹 멤피스를 뒤따르는 (à la Memphis) 뉴디자인 스타들의 출현

1980년 밀라노에서 오트쿠튀르(Haute Couture) 발표회처럼 개최한, 그룹 멤피스의 뉴인터내셔널 스타일(The New International Style) 컬렉션 전시는 당시 서구 미술 시장의 판도를 뒤집어 버린 큰 사건이었다. 과거 ‘인터내셔널(the Internationale)’을 표방했던 아방가르드 미술을 사진이 잘 받는(photogenic) 도발적인 스타일로 재해석한 ‘뉴인터내셔널’ 스타일은 곧바로 서구 대중매체 시장에서 대성공을 거두었다. 미술, 건축, 인테리어 관련 전문지에서부터 일간지, 주간지는 물론 각종 방송에까지 그룹 멤피스의 전시를 앞다투어 보도하면서 대중의 큰 관심을 끌어냈고, 거기서 ‘디자인’이란 새로운 말을 처음 접한 대중의 호기심을 불러일으켰다. 이러한 그룹 멤피스의 대중매체를 통한 대성공을 동경하고 자신의 성공을 위한 모범으로 삼은 당시의 젊은 미술가, 공예가 및 디자이너들은 앞다투어 더욱 과격하고 도발적인 조형물들을 현대 개념미술처럼 갤러리 전시를 통해 선보이기 시작했다. 이렇게 들불처럼 일어난 뉴디자인은 1985/6년에 대규모의 현대미술관 기획전으로 소개되기 시작하여, 마침내 1987년 카셀 도쿠멘타(Dokumenta Kassel)에서 서구 현대미술의 한 분야로서 공인받고 서구 현대미술 시장에 입성하였다.

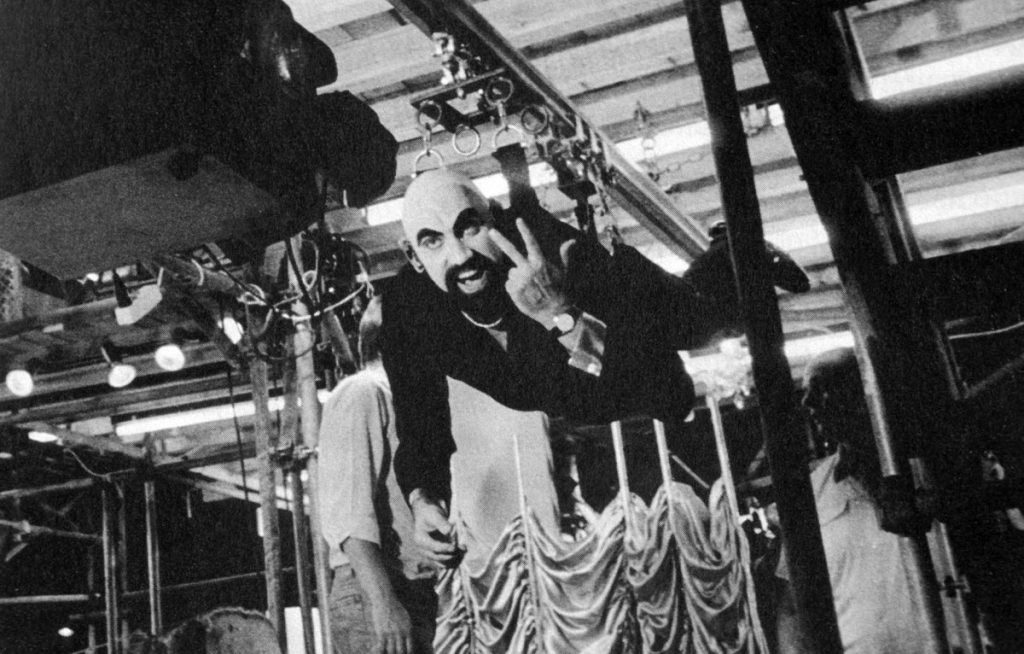

(Christian Borngräber) 방송 출현 장면, 1985; in: Albus, V. / Borngräber, C., Design Bilanz, DuMont, 1992

이 같은 동향은 이미 1960년대 북부 이탈리아에서 소위 안티디자인(Anti-Design), 또는 래디컬디자인(Radical Design)으로 일컬어진 운동에서 시작되었다. 당시 건축학교를 갓 졸업한 젊은 디자이너들은 기성세대가 주도하는 미국식 소비사회의 도구적 합리주의와 그에 따른 도구적/통속적 기능주의 비판하고, 68운동과 그 괘를 같이하며 그룹 Fluxus의 개념예술 운동을 모범으로 삼아 다양한 사회비판적인 조형 실험들을 전개하였다. 이 조형 실험들은 1972년 MoMa(Museum of Modern Art in New York)에서 『새로운 실내풍경(The New Domestic Landscape)』으로 소개되면서 서구 현대미술 시장의 주목을 받았다. 그 후, 1976년 알레산드로 궤리에로(Alessandro Guerriero)와 알레산드로 멘디니(Alessandro Mendini) 등이 주축이 되어 그룹 알키미아(Alchimia)를 결성하고, 의미 없는 무감(無感)의 도구적/통속적 기능주의 대량 생산물의 세계를 강렬히 질타하는 언론 출판 작업과 개념 미술 전시 작업을 펼쳤다. 특히, 1978/79년에 연이어 개최된 바우하우스 I/II 전시에서는 ‘바우하우스 신화’를 신랄하게 비꼬았다. 그 과정에서 에토레 소사스(Ettore Sottsass jr.)를 중심으로 한 몇몇은 개념 미술 작업에서 탈피하고 미술시장에서 판매가 가능한 공예적 작업을 꾀하였다. 그렇게 결성된 그룹 멤피스는 오트쿠튀르와 같은 공예품 컬렉션 전시를 통해 대중매체에서 대성공을 거둠으로써 현대 미술, 건축, 디자인의 틀을 여지없이 깨트려버렸다.

1920년대 익명의 엔지니어 vs. 1980년대 이후 ‘스타’ 디자이너

서구 현대 미술사에서 1920년대는 과거의 귀족적 부르주아 미술을 종식시키고, 실증주의에 입각한 절제된 금욕적 미(美)개발을 통해 새로운 세계를 건설하고자 한, 다양한 아방가르드(Avant-Garde) 미술 운동들의 전성기였다. 그 아방가르드 미술가들은 당시의 시대정신 속에서 삶에 봉사하는 미술을 추구하였기에, 산업기술을 선도하는 엔지니어들처럼 익명의 조형-엔지니어로서 인터내셔널(the Internationale)의 유토피아 건설을 꿈꿨다. 그러나 1950년대 이후 미국식 소비사회의 도래와 함께 미(美)를 배척하는 도구적 합리주의와 도구적/통속적 기능주의의 확산에 따라 도시는 황폐해지고 대량생산품으로 둘러싸인 일상은 무감(無感)하고 무의미한 황량함이 지배하는 디스토피아로 변해갔다. 그러한 변화에 대한 반동으로서, 유럽에서는 미국 주도의 시장경제체제와 그에 따른 소비사회의 문제들을 비판하고 저항하는 운동들이 1968년을 정점으로 전개되었다. 미술 분야에서도 다시 부활하는 부르주아 미술과 도구적/통속적 기능주의를 타파하고, 점차 말살되어가는 개인 일상의 미적/감각적 쾌락을 되살리고자 하는 운동들이 펼쳐졌다. 특히, 북부 이탈리아를 중심으로 전개된 안티디자인이라는 과격한 조형 실험들을 통해, 개인성을 되살리려는 다원주의적 디자인-미술의 시대가 개막되었다. 그 과정 속에서 현대미술에서처럼 또는 오트쿠튀르에서처럼 작가 개인의 이름을 전면에 내세우는 변화 또한 동반되었다.

과거 교회와 귀족에 귀속되었던 부르주아 미술가들은 르네상스 이후 조금씩 자신의 작업과 자기 개인의 존재를 드러내기 시작했다. 그리고 부르주아가 지배하는 시대로의 이행과 함께, 부르주아 미술가들은 자신을 이름을 전면에 내세우고 자신의 서명이 들어간 ‘상품’을 미술시장에 내다 파는 ‘자유’ 미술가가 되었다. 이와 함께 부르주아 미술 평론가와 미술사가들은 미술을 작가 개인의 천재성, 천재적 창조성으로 미화하여 규정하고 정론화함으로써, 미술시장에서 미술 ‘상품’의 안정적 교환가치 형성에 이바지하였다. 그렇게 시작된 소위 ‘살롱 미술(Salon-Art)’은 오늘날까지도 서구 미술시장의 근간을 이루는 작동방식으로 지속되어 왔다.

그리고 1980년대 이후 세계화의 물결 속에서 만물의 상품화가 펼쳐지자, 대중매체에서는 개인의 천재성, 천재적 창조성을 부각시킨 ‘스타’ 디자이너를 만들어내고 상품화하기 시작했다. 그 과정에서 도구적/통속적 기능주의에 반하여 개인 일상의 미적/감각적 쾌락을 향한 다양한 다원주의적 조형 실험들의 의미 깊은 개념들과 내용들은 점차 ‘스타’ 상품 뒤로 사라져버렸다. 그 결과, 대중매체와 미술시장에서는 최신 유행 상품처럼 새로운 ‘스타’ 디자이너의 기괴하고 과장된 키치(Kitch) 디자인 상품들이 출시되고, 대중의 시선을 강탈하며 소비되는 디스토피아가 펼쳐지고 있다. 이러한 현상은 마치 1980/90년대 인터넷의 등장으로 정보의 독점적 지배가 해체되고 개인들의 자유로운 민주적 의사소통이 실현될 것이라고 한껏 부풀었던 유토피아적 꿈이 오늘날에는 몇몇 거대 자본에 의해 인터넷 정보가 독점되고 조작되고, 그 속에서 대중들은 자본과 시장의 이익을 위해 도구적으로 조정/조작되는 디스토피아로 귀결되어버린 것과 매우 흡사하다.

0 Comments