COVID-19 diary 2020

I had thought during going for work whether the confirmed cases at Korea University Hospital and Daegu City might be rare cases accidently visited hospitals out of the virus carriers widely walking on the street. The reason of my thinking is because the numerous infectees may downplay the symptom as flu and manage daily lives with the over-the-counter cold medicine as the symptom is not severe (Its fatality is similar with ordinary flu) even though its spread is speedy. In the other words, the confirmed cases at the examination or hospital are very few and 99.99% of the carriers are walking on the street. (The accuracy of covid-19 examination is 95%, namely, 5% inaccuracy, the confirming ratio is 1%, therefore, the 0.05% of people who are walking around not filtered out of the examinees even infected to covid-19. 1,000 infectees passed the examination and walking around when 1 million people are checked. September 2020). Namely, the carriers are not cooperative (Passive and active) and quarantine is actually impossible. In this situation, the government will think the measuring is almost impossible at a certain moment….

2월 20일

출근하면서 생각해봤는데, 고대병원이나 대구에서 발견된 분들은 길거리에 널린 보균자 중 실수로 병원을 찾은 희귀한 케이스로 생각할 수도 있지 않을까? 이유는 감염은 빠르나 증세는 심각하지 않음(치사율이 일반 독감과 비슷?)으로써 수많은 감염자가 증세가 나타나도 이걸 감기 정도로 치부하고 일반 약국 구매용 감기약으로 버티며 일상생활 영위 중이다. 즉, 코로나 검사나 병원서 파악된 분은 극소수고 나머지 99.99% 보균자는 집과 길거리서 활보 중(코로나19 검사의 정확도는 95%(즉, 5%는 부정확), 확진율은 1%이므로, 검사받은 사람 중 코로나19에 감염되었음에도 검사서 안 걸러지고 돌아다니는 사람은 0.05%인데 100만 명이 검사받았다면 그중 감염자 1,000명은 그냥 빠져나가 돌아다니는 중, 2020년 9월)

즉, 보균자의 (소극적, 적극적) 비협조와 이에 따른 방역의 사실상 불가능. 이런 상황에서 일정 시점이 되면 정부는 대응이 거의 불가능하다고 판단

좀 색다른 독감 한번 돌았다고 연초부터 국가, 세계 경제가 삐걱대니…. 거시적으로 봐서 사회는 경제가 돌아야 하고, 개인은 자기 행복과 자유가 중요한 만큼 방역에 따라 경제가 질식사할 시점에 접근하거나, 개인행동 제한에 대한 인내의 한계에 다다르면…. 뭔가 빠져나갈 핑계(사회도 필요하고 개인도 갈구 중인 뭔가 그것!)를 만들어 난국을 뭉개고 넘어가지 않을까? 어느 시점이 되면 WHO 등이 나서 일반 독감 정도로 분류하면서 어이없게 비상 상황이 종료될 것 같다는 상상을 해봄

문 대통령은 대구 환자 발생 시점에 맞추어 ‘지역방어’란 개념을 띄웠는데, 난 이게 두 가지 중요한 뉘앙스를 갖는다고 봄. 하나는 (나쁜 의미로) 중앙정부의 방역 기능을 2선으로 돌리고 지방자치단체가 전면에 나서라는 것. 둘째는 같은 뜻이지만 (좋은 의미로) 지방정부의 능력을 시험하고 그 방역 등의 자체 역량을 키우게 함으로써 지방자치제의 근본을 튼튼히 해보자는 것(진천, 아산 지역이 중앙정부의 방역 노력에 저항했는데(중국 교민, 일본 크루즈 여행객 문제는 국적기. 전용기 띄워가며 정부가 찬란하게 해결했으니)…. 지금부터는 ‘나(정부)’의 문제가 아닌 ‘너(해당 지방_예:대구)’의 숙제는 거기서 하시라는 뜻)

3월 13일

코로나19 사태와 대학 강의 1: (고전적) 대면 수업에 대한 성찰

- 앞으로 대면 수업은 그 특유의 ‘동시성’과 ‘순간성(휘발성)’을 최대치로 올려 진행할 필요 있음. 이것이 강의실과 실험실습실서 발생하는 학생-교수의 물리적 인터페이스의 핵심이자 대체 불가능한 강력 기능임을 재확인

- 대면 강의의 물리적 ‘동시성’ 핵심은 ‘몰입성’인데, 이를 최대화하는 것에 대한 연구가 필요함을 새삼 깨달음

- 통상 교수는 학생 개개인의 표정과 반응 통해 이해 수준과 몰입도 그리고 사유 능력을 즉각 파악해가며 수업을 다채롭게 이끌어 나가는데, zoom 구동 시 컴퓨터 화면에 평평하게 나열된 학생들 얼굴서 각자의 이해도나 어떤 몰입성의 차이를 파악하기 힘듦. 이는 주어진 시간 동안 충분한 강의 효과를 얻기는 원천적으로 불가능하다는 사실을 말함

- 몇 년간 동일 과목의 수업자료 내용이 실상 유사하다 하더라도 매년 교실에 들어오는 학생은 다르므로 각각의 이해 수준, 방식, 견해는 다를 수 있음. 교수는 이런 것을 파악하며 지식을 전달하게 됨. 또한 수업 당시의 사회 이슈, 학교나 주변에서 일어난 일 등이 강의, 토론 소재로 끼어드는 경우가 많은데, 사실 이런 것이 상당히 생기있고 접착력이 강한 정보로서 이로 인해 수업내용의 다이나믹스가 상승하여 학생들 뇌리에 제대로 지식이 남게 되고 이 과정에서 어떤 인상을 받느냐에 따라 사고체계도 깊어지고 다르게 형성됨

- 인터넷 온라인 강의는 일정한 (정해진) 콘텐츠를 제시하고 그 안에서 문제를 내고, 문제 풀이하는 데는 유용. 즉 EBS 방송강의 형태의 일반적 중등교육까진 어느 정도 유용하나 대학 이상 교육처럼 콘텐츠의 한계나 범위를 넘나들며 새로운 문제를 찾아내고 이견을 제시하며 다른 풀이 방식을 만들고 하는 데까지는 가기 힘듦

- 가장 우려되는 사항은 관심도를 높이기 위해 인터넷 강의는 필연적으로 현란한 시각효과를 끼워 넣거나 오락성을 가미할 가능성. 이는 주의를 산만하게 하고 주변 정보에 주의를 분산시켜 결과적으로 주제에 대한 지식 형성과 사유 능력 키우는 데 방해가 됨(ppt 강의를 시작한 후 바로 드러난 현상은 이 ppt로 수업 들은 학생들은 서술형 문제를 풀지 못하는, 즉, 글쓰기를 못 하는 것이었음. 정보를 종합하고 지식을 맥락화하고 이를 독립적 시각으로 해석하는 것이 대학 교육의 핵심인데 이는 현행 어떤 컴퓨터 소프트웨어로도 지원이 안 됨) 공부가 오락이 될 가능성이 다분. 누구에게나 쉬운 공부라면 누구에게도 필요 없는 공부임

- 한 학기 동안 온라인 수업을 재밌게 감상하고 간단한 보고서에 퀴즈 몇 개 푼 것을 반복하여 ‘수강 알리바이’를 누적한 것으로 대학 학위가 부여된다면 이는 심각한 결과를 낳을 수 있음

코로나19 사태와 대학 강의 2: 한 주간 온라인 강의를 해보니

- zoom은 해상도가 낮아 그려서 설명하는 방식 사용에 한계 있음(사용 포기)

- zoom은 끊임없이 학생들의 참여 상태를 모니터링하며 운영해야 하는데 교수는 이 같은 인터페이스에 익숙하지 않고, 이 같은 (감시) 관행에 긍정적이지 않음(박수치기 아이콘 등 실시간 반응 전달과 확인은 가식적이고 기만적 습성을 만들 소지)

- 이보다는 ysec(연세대 온라인 강의 지원시스템으로 10년 정도 운영 중인데 비교적 강력함. 동영상 강의 탑재를 제외하곤 대부분 가능)을 통해 과제를 내고 이를 확인 후 피드백하는 순차적 방식을 기본으로 채택하게 됨

- 순차적 방식의 보완은 ‘ysec 대화방’을 1시간 정도 열어 출석을 확인하고 첫 시간은 각자 소개, 수업 관련 질문사항 접수 진행. 다음 시간 시간부터는 과제에 대한 간단한 피드백 등의 방식으로 진행

- 과제 체크(예: 수업 RC Colloquia 서 수업자료_ppt에 대한 질문에 대한 답변)를 진행해보니 의외로 시간이 오래 걸림(총 13명의 질문에 대한 답변 작성에 10시간 정도 소요. 온라인 피드백은 제대로 하려면 시간이 꽤 걸림. 교실에서 집중해 2시간 이내에 치고받고 마무리하는 것이 교수 입장에선 훨씬 효율적임. 학생 입장에서도 몰입성을 높여 시간 절약에 좋을 수 있음)

- zoom 강의를 운영하다 보면 이른바 플립트 러닝(flipped learning) 형태 비슷하게 정착됨

3월 14일

2달 동안 코로나19로 세계에서 4,700명이 사망…. 그런데 다른 원인으로 죽은 사람은 같은 기간 1,600만 명이니 전체 사망자 중 0.3% 미만. 따라서 이 난리는 좀 과하다고 볼 수 있음. 사망자 대부분이 고령자에 기저 질환자고 어린이나 생산 연령대 사람들은 별로 없음. 독일은 국민들의 70%까지 감염될 수 있다고 이야기하는 상황…. 지난 2월 20일엔가 고대병원, 대구서 확진자가 갑자기 늘기 시작할 시점…. ‘이번 코로나19는 어느 시점이 되면 일반 독감 정도로 분류되면서 어이없게 비상 상황이 종료될 것 같다….’ 이런 예측을 해본 바 있음. 물론 이거 전적으로 나만의 와일드 게스…. 최근 ‘중국의 코로나 종식 발표’를 보니 그 와일드 게스가 어쩌면 맞겠다는 조짐이 보임. 중국? 신뢰하기 힘든 나라 아닌가? 얘네들 단지 독감이라 생각하기로 하고 코로나 안고 가며 정상 시스템 재가동으로 선회한 듯. 시진핑 공산당도 오래 해 먹어야겠고…. 미국발 ‘금리 인하와 양적 완화?’… 이것만으론 효과가 없을 텐데 뭔 생각일까? 감기에 소화제 처방이라고나 해야 할까? 인간들이 처박혀 활동을 안 하고 사람들이 모이질 못하는데 돈을 풀어봐야 어디로 그 돈이 가고 돌 것인가? 굳이 예측하자면 부동산 투기, 원자재 선물시장 투자…. 뭐 이 정도. 그러니 트럼프답게 ‘감기’를 ‘소화불량’으로 변경. 약이 나왔으니 약에 맞게 병을 바꿔야지…. 지금 사태가 최소한 6월까지 지속한다고 볼 때, 전 세계를 대상으로 얽히고설킨 생산과 유통이 시스템에 문제가 생길 것임은 분명. 그럼에도 미국이나 독일 같은 나라들을 비롯해 세계 경제는 아직 중국 기업들을 대체할 생각이 없는 듯(그러면서도 중국을 때리는 것은 단지 11월 미국 대선용?) WHO에서 팬더믹을 공식화한 이면에는 이런 강대국들 사이의 암묵적 합의가 존재함을 인식해야…. 그래야만 자기들 경제가 살아남을 수 있다는 위기의식이 발동. 바야흐로 글로벌 규모에서 생산과 유통의 새 판짜기가 시작됨. 구체적으로는 무인 자동화 시스템 확대가 가속화 할 테니 해고되는 노동자의 생계 문제가 대두되고 따라서 최근 뜬금없는 기본수당에 관한 논의는 이에 대한 대비로 볼 수도. 결국 시간이 약이랄까? 이번 전염병도 일 년쯤 지나면 뉴노멀(new normal)이 되고 그때쯤 승자와 패자도 가려질 것(우리 중생은 눈치채지 못하겠지만)

3월 19일

COVID-19의 특성 요약(울산의대 미생물학 교실 주철현 교수)

바이러스 감염의 임상적 양상은 바이러스 자체의 특성에 의해 결정

우한 코로나, 신종 코로나 등 다양한 명칭으로 불리던 이번 신종 코로나 변이종은 키워드 검색의 정확성을 위해 코로나19 (COVID-19)로 공식 명명

COVID-19는 계절성 감기의 흔한 원인 중 하나인 코로나바이러스의 변이 아형(subtype strain, 사람에게 유행성 감기를 주로 일으키는 아형으로는 코로나 229E와 OC43가 있음)

-2000년대 이후 현재까지 출현이 확인된 코로나바이러스는 SARS-CoV (2003년), HCoV NL63 (2004년), HKU1 (2005년), MERS-CoV (2012년), 그리고 이번 COVID-19 (SARS-CoV-2). 이들 중 사스와 메르스가 가장 악명을 떨침

COVID-19처럼 연도를 나타내는 이름이 붙었다는 것은 향후에도 주기적으로 이런 바이러스의 유행이 일어날 것이라는 뜻(2022년에 새로운 코로나가 나오면 COVID-22)

COVID-19는 점액 친화성을 특징으로 하는 Orthocoronavirinae에 속하며, 인체에 감염을 일으키는 RNA 바이러스들 중 크기가 가장 큼. 양성 단일 가닥 RNA 유전자의 크기는 27-34 kbase, 물리적 크기는 120-140 nm 정도. 숙주의 세포막에서 기원하는 인지질 껍데기를 가짐

변이를 통한 유행이 빈번한 호흡기 감염 바이러스들의 가장 큰 특징이 이 인지질 이중막. 이로 인해 바이러스의 외부 단백질의 변이 허용치가 높아지고, 면역을 회피할 수 있는 확률이 올라가기 때문

코로나바이러스의 경우는 인지질 껍질에 호흡기 점액질에 친화력을 가진 몽둥이 같은 스파이크 단백질이 촘촘하게 박혀있음. 전자현미경으로 관찰하면 왕관을 위에서 본 모양을 닮았다고 해서 코로나바이러스라는 이름이 붙었는데, 이 스파이크들에 의해 호흡기 점막 친화성을 가지게 됨

바이러스의 변이는 무작위로 발생되며 증식 회수당 일정 확률로 나타나며 변이를 거쳐 유리한 변이가 선택되어 신종 바이러스로 출현하기 위해서는 일단 증식이 충분히 일어나는 원숙주가 필요. 코로나의 경우는 박쥐가 원숙주

박쥐는 포유류이기 때문에 사람과 이종 간 바이러스 교차 장벽이 아주 낮음. 박쥐는 포유류이면서도 날짐승이기 때문에 대사율이 높고 이런 특성 때문에 면역의 활성화 없이 코로나바이러스가 장기적으로 증식이 가능하고 다양한 변이 바이러스가 나타남. 이렇게 박쥐에서 발생된 신종 변이 바이러스가 종을 건너 사람에게 감염을 일으키면 인류는 이전에 접촉한 적이 없는 완전 새로운 구조의 항원을 마주침. 즉, 집단 면역이 제로인 상태이며 범세계적 유행의 위험 발생

하지만 사람이 박쥐와 직접 접촉할 일은 드물기 때문에 박쥐에서 사람으로 감염을 연결시킬 중간 매개체(증폭숙주)가 필요. 사스의 경우는 고양이, 메르스의 경우는 낙타가 이런 역할을 했는데, 이번 COVID-19는 이 중간 매개체가 아직 불확실. 뱀이나 어류라는 가설도 있지만, 포유류와 종간 거리가 멀기 때문에 중간 매개 숙주로서 가능성은 떨어짐. 최악의 경우는 에볼라의 아형인 독일 말버그 바이러스의 유행 케이스처럼 우한에 있는 생명공학 실험실에서 박쥐를 잡아서 실험하던 도중 바로 사람에게 건너왔을 가능성도 있음

COVID-19의 경우는 아직 전파가 진행 중이라 정확한 역학 통계를 내기는 어렵지만 신속하고 광범위하게 검사를 시행하고 있는 우리나라의 자료를 보면 치사율은 대략 1% 이하가 될 것으로 보이며, 통제가 잘되는 경우는 0.5% 이하가 될 것으로 예측. 독감의 치사율보다 조금 높은 수준(사스의 경우 사망률 7%, 메르스의 경우 34%였던 것을 보면 아주 낮은 치사율)

이처럼 감염률과 치사율이 반비례 관계에 있는 것은 숙주 간의 직접 전파만 가능하다는 바이러스 감염의 특징 때문. 메르스의 경우는 치사율이 굉장히 높은데 그만큼 감염자의 일상생활에 제한이 가해지기 때문에 전파가 어려움. 하지만 이번 COVID-19의 경우 일반 감기처럼 지나는 사람도 많기 때문에 전파가 잘되는 특성을 가짐. 바이러스의 입장에서도 숙주가 가능한 일상생활을 유지해야 자신의 유전자 전파에 유리

COVID-19의 높은 전염력은 호흡기 바이러스로서 점액 친화성 때문. 점액에 흡착 후 호흡기 상피 세포에 접촉할 수 있는 확률을 높임. 이 점액 친화성이 코로나의 스파이크 부분에 의해 획득됨. COVID-19는 이 스파이크 부분의 변이가 필수적. 이 부위는 인체의 면역세포가 인지하는 부분이기 때문에 변이가 없으면 금방 면역에 의해 제거됨. COVID-19의 경우는 이 스파이크에 변이가 일어났을 뿐 아니라 점액 친화력이 이전 코로나와 비교해 50배 정도 높아짐. 즉, 점액 흡착도는 좋아지면서 면역도 회피할 수 있는 최악의 변이가 생긴 것. 이런 분자생물학적 특성 때문에 소량의 바이러스가 점액과 접촉해도 호흡기 상피에 감염이 될 확률이 올라갔고 초기부터 증식이 활발하게 일어나는 특성을 가지게 됨. 즉 어느 정도 임상 경과가 지나야 타인에게 감염이 가능한 농도에 도달하던 이전 바이러스들과 달리 비교적 감염 초기에 다른 사람에게 전파될 가능성이 커진 것

COVID-19도 호흡기 상피세포 감염을 통해 증상이 시작되므로 다른 감기 특히 인플루엔자 감염과 감별할 수 있는 차별적인 임상적 특징은 없음. 하지만 분자생물학적 특징에서 기인하는 임상 양상의 진행 경과(시간에 따른 증상발현 순서)에는 차이가 날 확률이 높음(인플루엔자 독감의 경우는 크기와 바이러스의 수용체 특성 때문에 에어로졸을 통한 비강 감염으로 시작되는 경우가 흔하지만 COVID-19는 큰 크기와 스파이크의 특징 때문에 비말을 통한 구강 감염이 시작인 경우가 흔함. 구강을 통해 들어온 바이러스가 인·후두의 호흡상피 세포에 감염되어서 최초의 증식을 시작(점액 친화성이 낮은 바이러스들은 구강으로 들어와도 대부분이 음식물이나 물과 함께 식도로 내려가나, COVID-19는 점액 친화력이 강해 씻겨 내려가지 않고 호흡기 상피세포를 감염시킴))

COVID-19의 임상 특징 중 하나가 콧물이 적고 마른기침과 복통 증상이 적다는 것인데 이것이 바로 이런 특징에 의해 발현되는 것(물론 COVID-19라고 무조건 콧물이 나오지 않는 것은 아님. 에어로졸을 통해 감염이 시작되었을 수도 있고 감염이 진행됨에 따라 인후에서 비강으로 바이러스가 넘어 올 수도 있기 때문. 콧물감기라고 COVID-19를 제외할 순 없지만 감기의 가장 첫 증상이 목감기 혹은 마른기침이라면 충분히 의심할 근거. 동반되는 발열은 면역 상태에 따라 개인차. 하지만 빠르게 증식하는 바이러스의 특성상 조기 발열이 흔하게 동반)

확진은 요즘 대부분의 바이러스처럼 RT-PCR을 기반으로 함. 이 기법은 빠르고 정확하지만, 너무 민감하고 바이러스의 증식이 없어져도 일정 기간 유전자 조각은 남아 있을 수 있기에 음성 판정에는 시간이 걸린다는 것을 고려. 즉 RT-PCR 양성이라고 모두 전파가 가능한 상황은 아니라는 이야기. 임상적으로는 영상 의학적 양상 확인이 예후를 결정하는 중요한 요인이면서 진단적 가치가 높은 것으로 평가됨

감염 전파의 특성을 살펴보면 바이러스의 입자가 크기 때문에 에어로졸의 바이러스 농도가 감염 필요 농도 이상 수준으로 쉽게 올라가지 못합니다. 즉 야외나 환기가 잘되는 곳이라면 마스크의 중요성이 크지 않다고 할 수 있음

입원실처럼 실내에서 계속 기침을 하는 감염자가 있는 경우 에어로졸의 농도가 위험한 수준으로 금방 올라간다고 봐야 함

비말을 통해 감염이 전파된다고 할 때 마스크만 생각하는 경우가 많은데 코로나의 경우 손을 통한 분비물의 접촉이 더 중요합니다. 특히 병원에선 화장실 등의 손잡이가 주된 감염원. 손을 씻어도 나오면서 오염된 손잡이를 만져야 한다면 소용이 없는 것. 따라서 병원의 화장실은 손잡이 없이 미는 형태의 문이 좋고 구조적으로 가능하다면 아예 문이 없는 것이 더 좋음

감염력이 높은 비말이 가장 큰 특징인 이번 COVID-19의 경우는 서로 마주 보고 이야기하며 식사하거나 회식을 하는 것은 위험

손으로 얼굴을 만지지 않는 습관과 더불어 손을 수시로 씻어주는 것도 중요. 인지질 껍데기를 가진 바이러스이므로 특별한 손 소독제를 사용하지 않아도 계면 활성제인 비누만으로도 충분히 효과적

바이러스는 치료하는 것이 아니라 예방하는 것. 특히 COVID-19는 밀접 접촉으로 전파될 확률이 크기 때문에 각 개인의 생활 방식이 감염예방에 있어 가장 중요

8월 15일

극우 개신교 서울 광화문 집회발 2차 아웃브레이크(혹은 2차 서지 surge)

9월 9일

최근 개신교발 여러 사건이 터져 나오는 이유는:

1) 90년대 이후 강남 대형교회의 출현에 따른 개신교 내 소외당하는 집단의 발생. 2) 소외당하는 집단의 한 부류는 신천지같이 신도를 밀착 보살피고 띄워주는(미국 남부 흑인교회 스타일?) 포교방식 등장. 3) 또 하나의 부류는 전광훈 목사와 같이 아스팔트 극우파를 결집해 네오나치 형식으로 사회적 존재감을 과시. 1), 2), 3) 공히 자기들끼리의 기업형 이익집단으로 운영되거나 비밀결사 혹은 주변부 정치집단으로 존재함으로써 모두 기독교 본연의 역할을 수행하지 못함. 특히 2), 3) 집단의 행태는 공공질서를 몰래 회피하거나 공공질서에 대한 노골적으로 반항을 근본 운영 원리로 삼음으로써 COVID19와 같은 위기 상황에 커다란 구멍 역할을 충실히 수행

9월 10일

조간신문 요지 중 추림: 당정청, 만 13세 이상 전 국민에게 일회성으로 2만 원 통신비 일괄 지원…. 방역 당국 “향후 5일 안정되면 거리두기 2.5단계 완화 검토”…. 지난 8월 취업자 수, 전년 동월 대비 27만 명 넘게 감소…. 당정청, 만 13세 이상 전 국민에게 일회성으로 통신비 2만 원 일괄 지원 방침, 재난지원금 선별 지급에 소외감 느끼는 국민 배려 위함이라는 분석….

‘만 13세 이상 전 국민에게 일회성으로 2만 원 통신비 일괄 지원….’ 어쩐지 생뚱맞은데…. 이럴수록 심오한 정치계산이 개입되었을 거라는 가정을 하게 됨. 사실 코로나 사태에서 상대적으로 가장 큰 수익을 챙기는 데가 통신사(SK, KT, LG-U)일 텐데 나라가 빚내어 이들 주머니에 돈을 질러주는 계획에 열심인 이유가 뭘까? 후년 대선 대비 돈이 급한 정치권의 씨뿌리기? ‘의대 증설 메뉴’가 시들해지니 작아도 차곡차곡 쌈짓돈이라도 챙기자는 계획 같음(현재 통신사들이 현금 보유는 가장 많은데 여기 더 얹어준 다음 뭔가 건수 잡아 확 털어내기?)

10월 4일

코로나19 방역 관련 오병돈 서울의대 교수 인터뷰를 요약하고 의견을 붙임(출처: 시사인 681호):

0) 현 정부의 기본 방역 전략은 백신과 치료제가 나올 때까지 철저한 방역을 통해 감염을 최소화하고, 백신이 나오면 바로 접종하여 즉각적인 집단면역을 성취한다는 것(기재는 3T, 진단 test – 추적 trace – 치료 treatment)

-질문 1: 백신은 언제 나오고 얼마나 확보 가능한가?

-질문 2: 백신의 면역 효과는 어느 정도일까? (70년간 임상을 거듭한 독감백신도 잘해야 접종자의 50% 정도만 면역 효과 있음. 따라서 40%면 아주 성공. 백신 다 맞는다고 한 방에 면역 생기고 문제 해결되는 것 아님!)

1) 현재 정부가 채택한 ‘사회적 거리두기’의 지속가능성에 대한 질문(스웨덴은 어떤 식으로든 전염병 확산은 막을 수 없다고 판단하고 애당초부터 ‘무리면역 herd immunity’ 전략 채택)

2) 현재의 방역체계가 뚫렸을 때(예: 일일 확진자가 1,000명 이상 발생) 뒷감당할 백업(back up)시스템에 대한 요구

-현실 1: 현 공공의료원의 수용력을 볼 때 일일 1,000명 격리 입원을 감당할 수 없음

-사실 1: 초기 미, 일, 영, 프, 이 등의 의료체계가 붕괴한 이유도 의료진 실력의 문제가 아니라 급격히 늘어난 감염자 수의 문제였음(고령층 감염자가 적절한 치료를 못 받으므로 사망하여 사망률 상승. 5월 이후 환자 수용력이 높아지며 현재는 이 나라들도 평년 일반 사망자 수를 유지)

3) ‘사회적 거리두기’의 비용 감당에 대한 국민적 합의가 변화할 시점이 되었는가에 대한 질문

4) 우리가 2020년 상반기에 ‘방역’에 최대 투자를 했다면 하반기부터는 ‘의료 수용력 확장’에 대단위 투자가 필요

-제안 1: 의료 수용력 확장과 비례하여 사회적 거리두기 완화 필요

-제안 2: 치명률이 낮은 20~40대가 자연 감염을 통해 ‘무리면역(herd immunity)’의 울타리를 치고 그 안에 고위험군이 보호되는 방법 고려. 어차피 바이러스는 인간에서 인간으로 연결돼야 하는데 면역을 가진 사람들이 많으면 넘어 못 감(스웨덴 방식)

-배경 1: 마스크 착용 시 바이러스 접촉량이 줄어 코로나19에 감염돼도 가볍게 앓고, 덤으로 자연면역을 얻게 됨(‘백신보다 효과적인 마스크’, 이는 이미 그간의 다양한 임상 관찰을 통해 확인되었음. 이른바 ‘무증상환자’ 현상은 긍정적이며 이를 집단면역의 기재로 적극 활용 필요)

5) 우리나라 방역의 최대 무기는 ‘사회적 거리두기’라는 법강제적 기재임(의학적 기재 아님) 따라서 ‘확진자’가 되면 ‘의학적 측면의 환자’라기 보다는 ‘사회적 측면의 범법자’(최소한 사회질서를 위반한 비도덕적 인간)로 인식되는 낙인효과 발생. 이 원천적으로 비과학적 인식은 현행 코로나 대응 국면의 전환하고자 할 때 가장 큰 걸림돌이 될 것임(‘후천성 면역결핍증(AIDS, HIV)’ 대응 때 실제 그랬음). 이는 병에 대한 사회의 낙인, 편견, 차별로 작용해 실제 환자가 의료시스템에 적극적으로 접근하는 것을 방해(그간 신천지, 이태원 클럽, 사랑의 교회 사례도 이들을 반사회적 집단으로 암암리에 낙인찍은 측면이 강했음. 병원 자체도 선별 진료소를 운영하고 완전히 격리하여 체계적으로 차별하며 민간 종합병원에 감염자 발생이 매출 급감과 병원경영의 치명타로 인식. ‘XX병원 확진자 발생 = XX병원 지저분하군…?’)

6) 결론 1: 코로나19에 대한 과도한 공포를 재인식할 시점. 60세 이하 기준 코로나19 치사율(0.5~1%)은 신종플루(0.1~1%)와 별 차이 없음. 어린이, 학생들은 감기나 독감 정도로 봐도 됨. 60세 이상부터 급격히 올라가나 이들 연령대는 코로나 이전이나 이후나 늘 고위험군이었음(특히 폐렴 감염). 즉, 위험 환자군(고령층 및 영아)의 집중 보호에 공공투자와 의료자원을 집중하고, 사회는 코로나19 이전으로 전환 필요

7) 전염병에 대한 ‘사회적 비용’은 수치로 나타나는 실물경제 그 이상으로 상정해야 함. 지금처럼 사회활동이 제약되고 학교에 못 간 초중고대학생들의 정신적, 심리적 결핍과 상처는 이들의 일생에 장기적인 부정적인 영향을 미칠 것임 (죽어라 방역 중인 우리나라는 남는 장사를 하고 있나, 아니면 뒤로 밑지고 있나?)

10월 5일

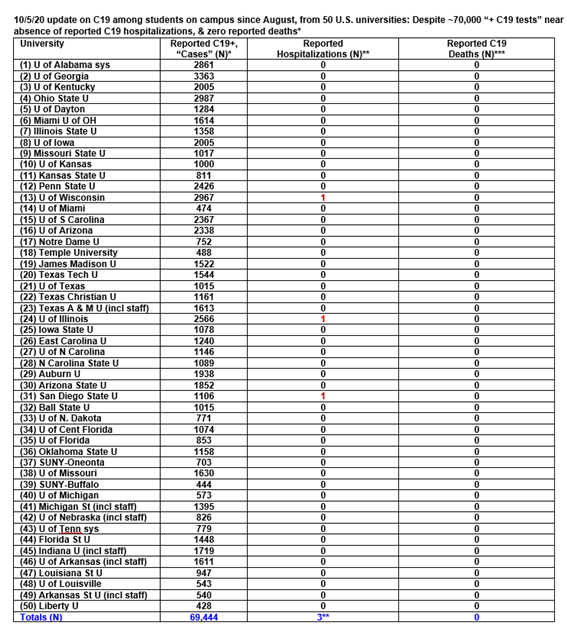

미국 50개 대학 대학생 확진자 69,444명 중 입원 중 학생은 3명(사망 0명)!… 감기보다 못한 코로나…? 코로나 방제를 위한 이런 가설은 어떨까? : 학생들을 학교에 못 오게 할 게 아니라, 학교에 모두 불러 교문을 밖에서 걸고 나서, 수업을 평소보다 더 열심히, 발표도 열심히, 같이 모여 밥 먹고 떠들기도 열심히… 자연감염 촉진.., 집단면역 성취…. 확인 2주 후 전국에 방출하여 면역 울타리 역할 시킴. 같은 원리로 8~59세가 모이는 모든 직장과 단체 시설도 동일하게 일정 기간 집단 거주시켜 자연 감염 촉진으로 운영. 이렇게 해 인구 50% 이상이 면역을 갖게 되면 이들이 두툼한 집단면역의 우산을 치고 영아와 고령자를 보호(즉, 집단면역으로 코로나가 통하지 않는 사람이 많아지면 바이러스는 징검다리가 사라지며 자연스레 소멸)

(아래표)

0 Comments