The Tree Frog and Zi Chao of Lu Xun

This attitude has a connection to the tree frog who always twisted and turned its perspective towards the world. The situation nowadays is that a certain group of people are dominating and driving the current of the society, treating the people as “cash cows” just as N. Chomsky once quoted. In a time like this, it is important to ‘cast a cold glance at the thousand pointing fingers with eyes askance.’ and be independent in making decisions. The only ‘right path(正道)’ suggested by the 「Tree Frog Story」 is to be an obedient “cow and pig”. There would be a tough way ahead and great effort expected for those who would twist and turn their views, be a critic against the world to create and follow a genuine path of their own. However, no pain would result in no gain. For the joy and accomplishment of reaching the top of the mountain, one needs to climb all the way up. One will surely be compensated for standing strong and believing in oneself, not disturbed by what the ‘mainstream’ trends incite. One can only be rewarded with the great view from the top, which cannot be seen from down below, by enduring all the time spent climbing in the woods. I hope all could stand straight, win against the controlling power trying to dominate our lives with critical insights. I hope all could escape from the world that we live as “cows and pigs” and open a new era of originality. There will be a new world for those with the attitude of the tree frog. The success one can accomplish in the new world will be something entirely different from the success defined in the ordinary system.

예부터 전해져 내려오는 말들은 오랜 경험의 축적을 통해 만들어지고 전래되어 왔기에 여전히 유효한 것들이 많다. 특히, 내게는 “세 살 적 버릇 여든까지 간다”는 말이 가장 피부에 와 닫는다. 나의 어머니가 종종 “죽거든 냇가에 묻어다오”라고 말하실 정도로, 나는 어릴적부터 하지 말라면 하고 하라면 안하는 청개구리 근성이 몸에 배었다. 그러다 루쉰의 시 『자조』를 접하면서, 특히 그 시의 뒷부분, “광미냉대천부지(橫眉冷對千夫指)요 부수감위유자우(俯首甘爲孺子牛)라”는 구절에 큰 영향을 받았다. 특히, “뭇사람들이 가르키는 것을 냉대하고(冷對千夫指)”라는 구절을 즐겨 읊으면서, 나는 더욱 청청(淸靑)한 청개구리가 되어왔다. 청개구리는 우화에서 지양하고 고쳐야할 나쁜 것으로 설명되지만, 내게는 기존 질서와 권력에 반하여 비판적으로 세상을 거꾸로 볼 수 있게 하는 계기를 마련해 주었다. 그런 시각과 세계관을 갖고 살아가는 것에는 당연히 큰 어려움과 고단함이 따르지만, 반면에 내 나름의 것을 돌보고 키울 수 있도록 보상받는 것 또한 크기에, 시간이 흐를수록 나는 더 청청한 청개구리가 되어가는 것만 같다.

무엇보다도 내게 청개구리식의 가장 큰 첫 모험은 누구나 다 선망하고 지향하는 미국을 애써 부정하고, 일제 이후로 잊혀져버린 독일로, 언제 돌아올지도 모르는 긴 여행을 택한 것이었다. 게다가 주 1회 직항노선이나마 있었던 프랑크푸르트나, 이름이라도 알려진 베를린이나 뮌헨 등과 같은 곳을 굳이 마다하고, 일부러 들어보지도 못했고 어떻게 가는지 조차 알 수 없었던 도시 브라운슈바이크를 택했다. 하지만 막상 떠나려하니, 미지에 대한 두려움과 공포의 중압감에 하루에도 수차례씩 포기하고 싶은 마음이 들었다.

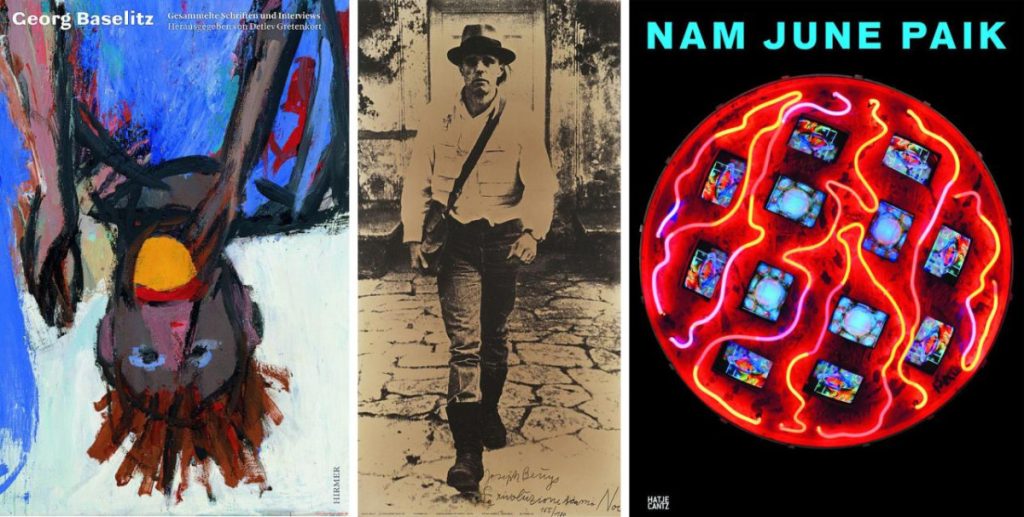

그러나 1988년 4월 6일 루프트한자 (Lufthansa)를 타고 23시간 만에 프랑크푸르트에 도착해서, 물어물어 어렵게 찾아간 브라운슈바이크는 내게 예상치 못한 가장 즐겁고 행복했던 8년간의 시간을 안겨주었다. 당시 한국에선 관심도 갖지 않던 서독, 더구나 무명의 브라운슈바이크에서 나는 낯설지만 너무도 경외로운 세상을 접하고 배울 수 있었다. 방대하면서도 세세하게 축적된 기계설계와 요소설계 분야의 경험과 지식들에 경탄을 금할 수 없었다. 그리고 곧이어 바젤리츠(G. Baselitz)의 작업들을 만나고, 보이스(J. Beuys)와 백남준의 작업들을 통해 서양 현대미술을 알게 되면서부터, 그간의 모든 두려움과 공포는 호기심 가득한 신나고 재미난 신세계 여행으로 급반전되었다. 특히, 68 문화혁명(Cultural Revolution)과 당시 그 괴를 같이한 플룩수스(Fluxus) 및 여러 디자인운동들은 나를 기존 관념들로부터 자유롭게 해주었다. 또한 울름조형대학에서의 디자인운동과 하우크(W. F. Haug)의 『상품미학비판(Kritik der Warenästhetik)』 및 뢰바하(B Löbach)의 논의들은 기존 도구적 합리성만을 내세우는 자본 중심적 주류 디자인 관을 비판할 수 있게 해주었고, 디자인의 사회적 의미에 중점을 둔 새로운 시각을 확장할 수 있게 해주었다. 그것은 바로 묵가(墨家)에서 기존 질서와 권력에 반대하며 추구한 공작인(工作人)이 살아가는 세상에 대한 이념, 바로 그 이념에 맞춰 그런 삶의 환경을 건설하는 환경디자인(Umweltgestaltung) 이다.

그 후로도 나는 계속 세상을 비판적으로 삐딱하게 거꾸로 뒤집어 보고 뭇사람들이 지향하는 것을 냉대하며 살았다. 이런 청개구리 습성은 나를 온갖 시류와 급변하는 유행의 소용돌이가 휘몰아치는 한국사회에서 적응해 살기 어렵게 만들었지만, 반면에 그 소용돌이에 빠져 죽지 않게 언제나 구해주었다. 그 뿐만 아니라, 기존의 정론으로 굳게 믿어왔던 수많은 것들의 허구와 모순을 하나 둘씩 알아가고 밝힐 수 있게 해줘 왔기에, 내가 청개구리 습성을 버리지 않고 계속 더 고수하고 있는 것이다.

지천명(知天命)을 무시하고 다시 미지의 세계, 대만(臺灣)으로

내 안의 청개구리는 올 연구년 지역을 대만으로 정했다. 예전 박정희 정권 시기에는 국민당 장개석(蔣介石) 독재의 대만에 대해 칭송하는 이야기가 종종 전해졌었다. 대만은 장개석 정부의 산업개발 정책으로 일찍이 경제부흥을 이루었기에 우리의 모범이었다. 지금의 중국대사관 자리에는 대만대사관이 있었고, 그 옆에는 대만 화교학교가 있었다. 그 주변, 코스모스 백화점에서 회현상가로 이어지는 명동거리에는 유명한 중국음식점들과 중국상점들이 넘쳐났다. 그러나 1992년 대만과의 국교가 단절되면서, 대만은 우리에게서 잊혀졌다. 마치 우리글에서 한자가 잊혀지듯 말이다. 그리고 언제인가부터 대만 관광산업이 성장하면서, 우리에게는 대만을 업신여기는 분위기마저 생겨났다.

우리에게 잊혀지고 국교가 단절된 대만행을 준비하는 과정은 녹녹치 않았다. 그곳 대학들과 접촉을 수없이 시도한 끝에, 주변 사람들의 도움을 받아 우연히 연락이 닿은 곳 중 하나가, 들어보지 못했던 도시 대남(臺南)에 있는 『국립성공대학(國立成功大學)』이 있었다. 나는 이 대학에 주목하고 하나둘씩 뒤져보다 보니, 예상치 않게도 그 대학은 대만에서 1973년 처음으로 공업설계(工業設計, 공업/산업디자인) 교육을 시작했고, 대만에서의 공업설계 교육과 활동을 뿌리 내리게 한 곳이었다.

또한 대만에 가기에 앞서 한자를 조금이나마 읽기라도 하려고 중국어 초급을 시작했는데, 그 때 나는 내 정체성에 대한 큰 자괴감을 맛봤다. 몇몇 서양 언어들은 읽고 듣고 조금은 말할 줄 알고, 서양의 수많은 기술과 지식에 대해서는 잘 알고 있으면서도, 정작 어릴적 배웠던 한자마저 다 잊어버리고 바로 옆에 붙어있는 이웃나라의 말은 발음조차 따라 하기 어려울 정도로 생소하고 낯설뿐만 아니라, 그 곳의 기술과 지식에 대해선 문외안이라는 사실이 내게 큰 충격으로 다가왔다. 나는 도대체 어떤 존재인가? 나는 대체 어느 곳 사람인가? 19세기 말 일본인을 풍자한 삽화의 그림처럼 나 또한 백인 흉내나 내는 원숭이일 뿐인가? 등등의 의문들이 주마등처럼 스쳐지나갔다.

어떻든 다행히도 큰 탈 없이 대남에 와서 지내기 시작한지도 어느덧 한 달이 되간다. 한국의 한여름 같은 더운 날씨를 견뎌야 하는 어려움 외에는, 모든 것들이 내게는 너무도 신기하고 흥미로워 하루하루 즐겁게 신세계 탐험을 하며 보내고 있다. 이번에도 대세의 흐름을 무시하고 대만을 택한 것이, 당연히 쉽지는 않았지만 정말 잘한 결정인 것 같다. 그동안 대만에서 여러 가지를 보고 느꼈는데, 그 중에서도 한국과 대조되는 다음과 같은 첫 인상들을 우리 동문(同門)들에게 전하고 싶다.

- 우리처럼 하루에 일하는 시간이 매우 길지만, 급하게 서두르지 않고 차분차분 정석대로 한다.

- 서로 시기하고 의심하거나 남을 등쳐먹거나 해꼬지하려는 분위기가 느껴지지 않는다.

- 나이가 많던 적던, 돈이 많던 적던 서로를 존중하며 친절히 대하는 분위기다.

(위에 있는 것 같으면 굽신거리며 아부하고, 아래에 있는 듯 하면 업신여기고 깔아뭉개려는 경향이 우리처럼 두드러 보이지지 않는다.) - 지난 어두운 과거를 숨기거나 없애지 않고, 중요한 교훈으로 삼는다.

(유적과 박물관, 특히 대학의 박물관에서 그런 특성이 잘 드러난다. 일본의 제국대학에서 시작된 대만 국립대학들은 그 역사를 잘 기록/보존하고 공개한다. 그로부터 현재가 어떻게 이어졌고 어떤 문제들을 갖고 있는지, 그리고 앞으로 어떻게 해야 하는 지를 상세히 연구하고 밝히고 있다. 일본의 역사연구자들도 한국과 대만의 가장 큰 차이 중 하나로 이런 점을 꼽는다.) - 대만일본화 (japanization) / 도쿄화(tokyo-lisation) 되어있지만, 그것을 숨기거나 자기것인양 속이지 않는다.

- 오래된 것들을 잘 정비·보수하여 사용하기에, 낡고 허름해 보이는 것들이 태반이다.

(오래된 것을 없애고 새 것으로 바꾸는 경향이 적은 것 같다.) - 도시와 도로 및 기간시설들 그리고 공원들은 날림 없이 잘 정비되어 있고, 무엇보다 깨끗하다.

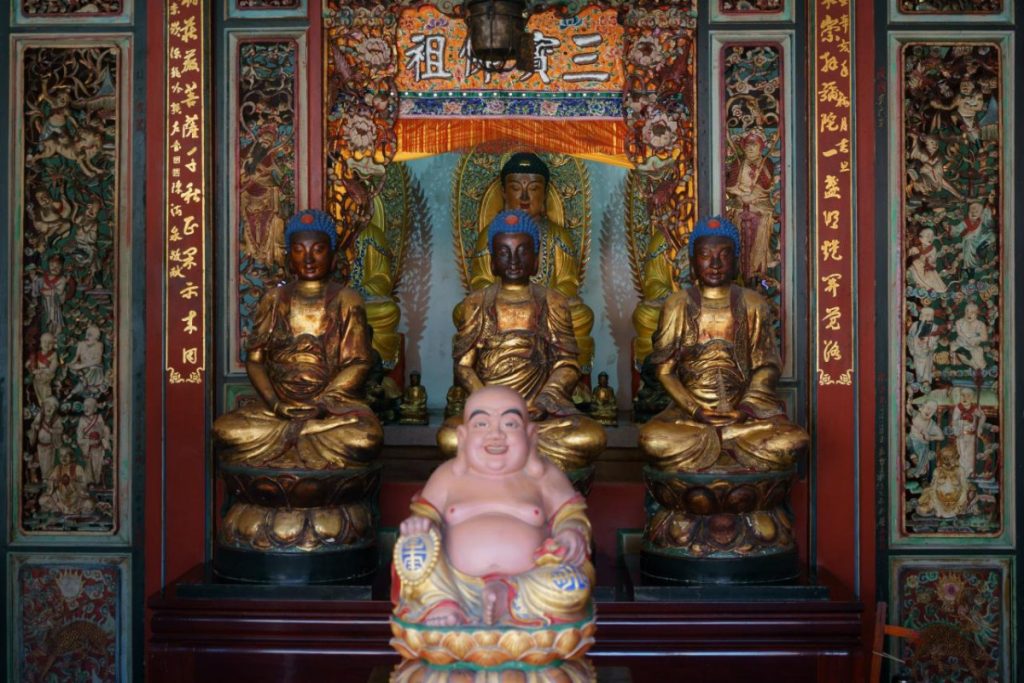

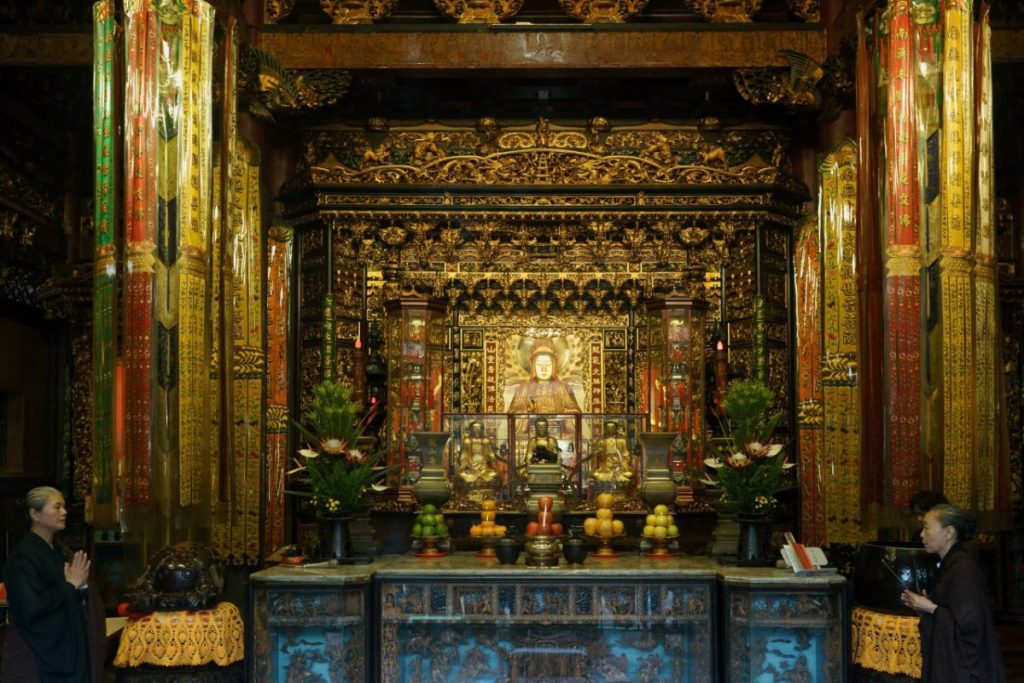

(지속적으로 청소 및 관리를 꼼꼼히 한다. 늦은 저녁시간에 다양한 크기의 청소차량들이 도시 전체를 빠짐없이 돌며 청소한다. 여기서 흥미로운 점은 청소차량들이 베토벤의 『엘리제를 위하여』 를 틀면서 청소를 한다는 것이다.) - 크고 작은 수많은 불교, 도교, 유교 절들이 널려 있으며, 골목에도 기도하는 작은 곳들이 즐비하다. 그러나 대만의 불교는 우리와는 매우 다른 모습이다. 대만에 교회가 있기는 하다는데, 아직 몇몇 한국 개척교회만 눈에 띠었다.

뭇사람들이 가르키는 것을 냉대하자(冷對千夫指)

세상을 비판적으로 삐딱하게 거꾸로 뒤집어 보고, 대세의 흐름에 역행했던 내 청개구리이야기는 100년 전 혼란기에 루쉰이 시를 통해 역설한 “광미냉대천부지(橫眉冷對千夫指)”와 일정부분 일맥상통한다. 요즘과 같은 극심한 혼란 속에서 특정 집단이 그들만을 위해 대세의 흐름을 장악하고, 촘스키(N. Chomsky)가 말하듯이 대중을 ‘소떼’처럼 몰아가고 있는 현실에서는 “두 눈을 부릅뜨고 뭇사람들이 가르키는 것을 냉대하며” 자신의 판단에 따라 자신의 길을 찾아 가야만 한다. 청개구리 우화가 말하는 정도(正道)란 오늘날에는 양순하게 사육되는 ‘소, 돼지’가 되는 길 뿐이다. 뭇사람들이 가르키는 대세와는 반대로, 세상을 비판적으로 비딱하게 거꾸로 뒤집어 보면서 자신의 판단에 따라 자신의 길을 가는 데에는 당연히 어려운 고충과 힘든 노력이 뒤따른다. 그러나 대가 없이 이룰 수 있는 것은 세상에 없다. 산 정상에서의 희열을 맛보기 위해서는 산을 오르는 고단한 노력이 필요한 것처럼 말이다. 대세에 휩쓸리지 않고, 주류를 무시하며 자신의 판단을 믿고 자신의 길을 찾아간다면, 반드시 그 대가가 주어진다. 마치 산 정상에 오르면, 산 밑에서는 볼 수 없는 새로운 세상이 펼쳐지는 것처럼. 그래서 우리 모두 양순하게 ‘소, 돼지’로 사육되는 것에서 벗어나 세상을 비판적으로 뒤집어보면서, 특정 집단의 이익만을 위한 대세의 흐름에 역행하는 길을 찾아 새로운 세상을 마주하길 바란다. 청개구리 눈으로 세상을 바라보면, 새로운 다른 세상이 펼쳐질 것이다. 거기서 ‘성공’이란 기존 주류 제도권에서 칭송하는 것과는 전혀 다른 것이 될 것이다.

한여름 더위 같은 대만의 11월에

0 Comments