Wonju Severance Christian Hospital Design: Journey For Service Design Imposition

If you choose a hospital, what will you decide from the hospital? The streets? The doctors’ kindness? A doctor’s ability? so many people’s interest in services in hospitals has increased, just as standards have changed from well-healing hospitals to comfortable hospitals and friendly hospitals. Already, the top five hospitals in the metropolitan area recognize this and improve their services, as shown by the efforts to improve the health care. I began to recognize the importance of service in the hospital. As a result, service design project was carried out at Wonju Severance Hospital last summer. To do this, under the guidance of Professor Lee Ju-myung, various researchers, including graduate students, former nurses, undergraduates and incumbent designers, gathered. These hospital service design teams used a double diamond design process to find and improve hospital services. Double Diamond Process < Discover – Define > , to sum up the concepts of understanding and creation in hospitals. It is to “create” an improvement plan.

만약 당신이 병원을 선택한다면 병원의 무엇을 보고 결정할 것인가? 거리? 의료진의 친절도? 의사의 실력? 이처럼 수많은 이유 중 잘 고쳐주는 병원, 쉽게 낫는 병원에서 편한 병원, 친절한 병원으로 대중이 병원을 선택하는 기준이 바뀌어간다. 이에 맞춰 병원 속 서비스에 대한 사람들의 관심이 높아졌다. 그리고 현재 수도권의 top 5의 병원들이 서비스를 개선하는 활동에서 보이듯 많은 병원의 의료진들 또한 병원 내 서비스의 중요도에 대해서 인식하기 시작했다. 이에 지난 여름 원주세브란스기독병원에서는 서비스디자인프로젝트가 진행되었다. 이를 위해 이주명 교수님의 지도 아래에 대학원생, 간호사 출신의 연구원, 학부생, 현직 디자이너 등 다양한 연구원들이 모여 병원 서비스디자인팀을 이루었다. 우리 팀은 병원 속 서비스를 찾아 개선하고자 더블 다이아몬드 디자인 프로세스를 사용하였다. 이 더블 다이아몬드 프로세스란 < Discover – Define >< Develop – Deliver >으로 ‘이해’와 ‘창출’ 의 개념으로 정리하자면 병원 속 문제점을 ‘이해’하고 개선안을 ‘창출’하는 것이다.

프로젝트는 크게 병원 서비스디자인 도입 전략 부분과 외래센터 고객 친화성 개선 부분으로 나누어 진행되었다. 이 중 더욱 거시적인 계획인, 서비스디자인 도입 전략 부분에 대해 먼저 언급하자면, 구체적인 전략을 구상하기 전 프로젝트팀은 discover 단계를 거쳤다. 먼저 연혁, 정체성, 지역 특성부터 공간적 특성, 강점과 난점 등 병원의 현황과 특성에 대해 파악한 뒤 국내외 서비스디자인 전략 사례를 살펴보았다. 그 후 국내외 서비스디자인 전략 사례와 수단을 조사하는 과정을 거쳤다. 서비스디자인 영역의 거물인 해외의 ‘Mayo Clinic’부터 국내의 ‘명지병원’ 등 여러 병원의 서비스디자인 도입 사례와 전략, 수단을 살펴보며 무엇이 원주 세브란스에 알맞은 전략인지를 숙고하였다.

전략의 선도사례로서는 ‘메이요 클리닉-혁신센터(Center For Innovation, CFI), 2003’, ‘카이저퍼머넌트-이너베이션 컨설턴시(Innovation Consultancy), 2003’, ‘영국 매기 암 케어 센터(Maggie’s Cancer Caring Centre), 1996’, ‘서울아산병원-이노베이션 디자인센터(Innovation Design Center, IDC), 2013’, ‘세브란스병원-창의센터(Center for Creative Medicine), 2013’, ‘명지병원-환자공감센터(The Center of Patient Empathy), 2011’, ‘서울의료원-시민공감서비스디자인센터(The Center of Patient Empathy), 2018’ 등을 대표사례로 선정하여 깊이 조사하였다. 이 중 특히 명지병원의 사례를 흥미롭게 보아 프로젝트 기간 중, 명지병원에 직접 방문하여 직접 눈으로 보며 담당자분께 명지병원의 여러 서비스디자인에 관해 설명을 듣는 기회가 마련되었다. 사진으로만 접한 것을 직접 보는 것은 고도로 발달한 사진 기술이 있음에도 불구하고 느낌이 매우 달랐고 병원 관계자가 그 옆에서 문헌 조사로 알 수 없었던 많은 것들을 알려주고 대개 쉽게 출입할 수 없는 공간까지 보여주셨다.

타 병원의 전략 선도사례를 조사하며 동시에 서비스디자인 수단 조사를 하며 총 505개의 수단 자료를 수집하여 수단pool을 제작하였다. 기간으로는 2007~2019 국내/외 서비스디자인프로젝트 수단과 2016~2018 국내 QI(Quality Improvement) 사례를 인터넷 및 문헌조사를 통해 수집하였으며, 2019년 05월~06월 20일(약 50일)동안 실시하였다. 이렇게 수집한 자료를 여러 기준에 따라 분류·분석하였는데, 첫 번째로는 ‘공간·기물·정보·규정·절차·기타’라는 형식별 기준 6가지에 따라 분류하였다. 그리고 그 후 사용자만족도조사의 기준 9가지에 따라 자료를 분류하였다. 이후에는 Define 과정을 거쳤는데, 이는 조사한 국내외 서비스디자인 전략과 수단을 토대로 원주 세브란스에서 실현되기 적합한 선도사례를 선정하는 방식으로 진행되었으며 총 24가지가 대표 선도사례로 꼽혔다. 첫 번째로는 ‘소통하는 병원’이라는 부제목 아래에 8개의 수단이 속하였고, 두 번째로는 ‘배려하고 신뢰하는 병원’이라는 부제목 아래에 다시 8개의 수단이 속하였다. 그다음으로는 ‘편안한 병원’이라는 부제목과 ‘서비스 제공자 문화 만들기’라는 부제목 아래에 각각 4개의 수단이 꼽혔다. Define 과정 이후에 원주 세브란스가 어떠한 방식으로 서비스디자인을 도입하여야 할지에 대한 안을 내놓았고 이를 자문 형식의 워크숍을 2차례 거치면서 Deliver 단계를 진행하였다. 그 중 몇 가지를 가져와 보았다.

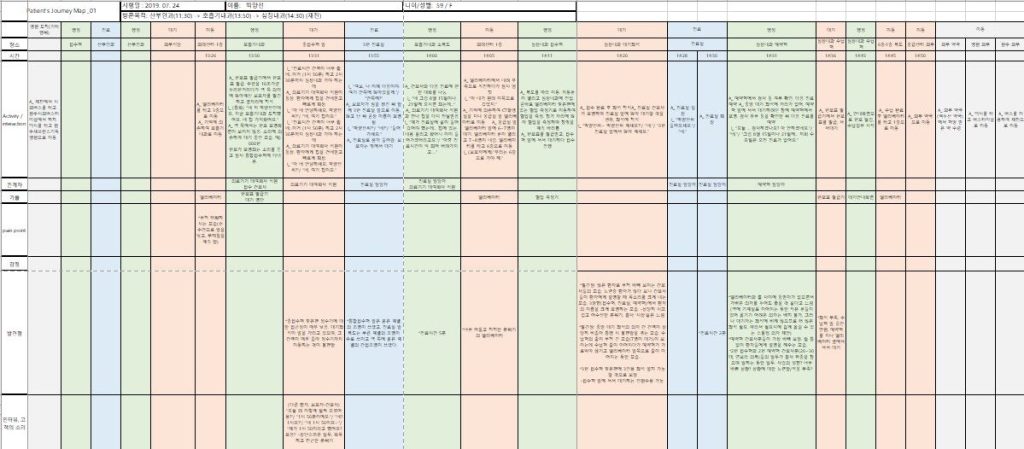

서비스디자인 도입 전략 프로젝트 외의 외래센터 고객 친화성 개선 프로젝트 또한 함께 진행하였는데, 이때에도 도입 전략 프로젝트와 같이 병원 현황을 조사하는 기간을 먼저 가진 뒤, 병원을 실제로 관찰하는 과정을 거쳤다. 2달가량의 기간 동안 팀원들은 병원에 대해 다양한 관찰을 진행했는데 크게는 ‘User 관찰’, ‘Object 관찰’, ‘Sign 관찰’, ‘Shadowing’, ‘의료진 인터뷰’로 분류된다. 여러 관찰법을 접하는 것도, 현장에 나가 오랜 기간에 걸쳐 무언가를 관찰하는 것도 모두 처음이었기에 단어로만 접했을 때는 어렵게 느껴지기도 했고, 걱정이 되기도 하였다. 그러나 역시 부딪혀 보다 보니 익숙해져 갔다. 관찰 전문가가 되어가는 느낌이었다. 물론 디자인학부 2학년생 한정으로다. ‘User 관찰’은 프로젝트 진행 구역인 외래센터에 한에서 진행되었으며, 크게 7개로 분류된 구역들을 팀원들이 나누어 일정한 시간대별로 병원 이용자를 관찰하였다. 병원 이용자가 주로 왕래하는 ‘10:30~11:00’, ‘12:30~13:00’, ‘14:00~14:30’ 사이를 규칙적으로 관찰하며 병원 이용자를 연령대와 성별을 기준으로 분류하여 기록하였다. 그 결과, 특정 공간에서 보이는 병원 이용자들의 연령대와 성별 규칙성과 분포도를 발견할 수 있었다.

‘Object 관찰’과 ‘Sign 관찰’은 병원 외래센터 1층에 있는 사물과 사이니지를 기록하고 번호를 부여하는 방식으로 진행되었다. 병원을 이용할 때 사람과의 상호작용도 물론 많지만, 사물·사인과 이용자 간의 상호작용 또한 많아서 사물을 매우 상세하게 기록하려고 목표하였다. 이를 통해 외래센터 1층을 대략 40개 정도의 사물과 60개 정도의 사인으로 분류하였다.

이후에 ‘Shadowing’이라는 관찰기법을 사용하여 병원 이용자를 가까이서 관찰하였다. ‘Shadowing’이라는 관찰법이 생소한 다지인학부 2학년생은 많을 것이다. 나 또한 그러하였다. 이는 그림자처럼 관찰 대상자와 함께 다니며 관찰하는 것에서 유래하였으며, 일어나는 상호작용·행동·대화 등을 기록한다. 이때 무작위로 대상자를 선정하기보다는 프로젝트팀은 진료과와 연령대를 토대로 병원 이용자를 대표할 수 있는 분을 관찰 대상자로 선정하였다. 병원 통계상 환자 통원 수가 가장 많은 진료과 5~6개를 선정한 뒤, 가장 많은 연령대를 중심으로 하되 조금 다른 연령대의 관찰대상자도 선정하였다. 그 후에 재진과 초진의 비율과 성별도 고려하였다. 그 후, 심장내과 의료진분들과 따로 인터뷰를 진행하는 등 이렇게 병원 이용자와 의료진을 직접적으로 관찰하기도 하였다. 글로만 ‘Shadowing’을 접했을 때는 걱정이 많았다. 내가 환자가 나를 의식하지 않도록 정말 그림자처럼 쫓아다닐 수 있을까? 내가 그 현장의 많은 시각적, 청각적 정보들을 다 기록할 수 있을까? 이런 생각들이 많이 내 머릿속을 오갔다. 그리고 의료진과의 인터뷰를 잘 해낼 수 있을지도 걱정되었다. ‘Shadowing’ 관찰 같은 경우에는 팀원들과 예행연습도 해보았을 만큼 준비를 많이 하였는데, 우려와는 달리 막상 해보니 처음이 어렵지 그 이후에는 수월하게 진행되었다. 철저한 준비와 용기가 한몫하지 않았을까 싶다. 덕분에 책상 앞에서 탁상공란만 하였을 때보다 많은 정보를 얻을 수 있었다.

외래센터 고객 친화성 개선 프로젝트의 Discover 단계를 마친 뒤, Define 단계로 들어갔다. 이 단계에서 프로젝트팀은 혼잡도·불균형이나 활용도·부족에 대해서 크게 14가지의 개선점과 그에 대한 개선안을 내놓았으며 이는 다시 자문 형식의 워크숍을 2차례 진행하면서 병원의 고위 임원을 포함한 의료진과 여러 시설 관계자 등과 함께 의논하는 자리를 가졌다. 이 때 프로젝트팀은 녹지의 확대를 위해 ‘초록뜰’이라는 컨셉을 제안했다. 녹지는 사람에게 안정감을 줄 뿐만 아니라 학술 논문지에 의하면 실제로 환자의 회복을 돕는다고 한다. 그 때문에 서비스디자인을 적용 중인 여러 병원에서는 녹지를 조성하는 것을 중요시한다. 예로 신촌 세브란스기독병원의 ‘우리 라운지’, 명지병원의 ‘숲마루’ 등이 있다. 이와 비슷한 개념으로 우리 서비스디자인프로젝트팀은 정원보다는 소박하고 정감이 가는 ‘뜰’이라는 말을 사용하여 ‘초록뜰’이라는 이름의 녹지 컨셉을 제안했다. 잔디만 자라던 1층 중앙정원에 큰 나무들을 심어 오후에 볕이 너무 세게 들던 2층에 그늘을 제공하면서 병원의 1·2층에서 보았을 때 숲처럼 느껴지도록 하였다. 그리고 1층 휴게공간 주변부와 2층에서 1층을 내려다보았을 때 잘 보이는 1층 출입구 위에 녹지를 마련하도록 하였다. 동시에 1층 휴게공간에서 외부의 회전교차로 방향으로 밖을 바라보 았을 때 다소 삭막함을 느낄 수 있음으로 이를 해소하기 위해 회전교차로와 그 너머에 있는 주차장에 좀 더 큰 나무들을 심는 것을 제안하였다. 또한, 기존의 옥상정원의 녹지를 확대하는 것을 제의하였다. 이를 병원 관계자에게 쉽게 전달하기 위해 이미지를 합성하여 함께 보여주었으며, 다음은 그 때 사용된 이미지이다.

4개월 동안 프로젝트에 참여하는 과정에서 정말 많은 조사와 관찰, 논의가 오갔고 디자인 방법론을 실제로 실현해보는 시간이 되었던 것 같다. 그리고 직접 경험함으로써 느낀 점들도 여럿 있었다. 예로 병원에서 숙식 생활을 2개월 동안 하며, 현장 가까이 있는 것의 의의를 알게 되었다. 내가 필요할 때 언제든 자세한 현장 관찰을 할 수 있으며, 큰 노력을 들이지 않고 그저 생활만 하여도 항상 일정한 정도의 관찰을 하게 된다는 점이다. 하루는 워크숍 이후에 병원의 교수님이 정말 이른 아침에도 관찰을 가보았으면 좋겠다고 피드백을 해주셔서, 오전 7:00 이전에 외래채혈실 앞을 관찰하러 나갔었다. 그 관찰은 내가 병원에서 생활하지 않았다면 조금은 힘든 일이었을 것이다. 이 일로, 내가 무언가를 관찰하고자 한다면 그곳에서 생활하는 것이 필요하다고 생각되었다. 또한, 내가 필요한 것을 얻어내는 것이 내가 무언가를 할 수 있는 여건보다 중요하다고 느꼈다.

처음에는 서비스디자인이라는 말조차 생소하게 느껴졌지만, 사용자가 경험하는 모든 것이 서비스며 이를 계획하는 디자이너가 서비스디자이너임을 이제는 조금 알게 된 것 같다. 그리고 사용자를 다양한 시점에서 생각하다 보니 이제는 사용자를 잘 배려할 수 있는 디자이너가 되는 것에 조금 더 가까워진다고 느낀다. 이번 프로젝트는 디자인학부 2학년생인 나에게 정말 좋은 기회이자 행운이었고 다시는 없을 21살의 뜻깊은 여름이었다.

0 Comments