Design measure at untact times Newly confirmed fact via covid-19 is that everything changes. The human behaviors made in the traditional space change such as the untacting life, social distancing, home stay working in the companies and remote education in the school,…

Design Message

영국 유학 이야기: Goldsmiths, University of London

by 황보원_Hwang, Bowon | Nov 23, 2020 | Design Message

Study saga in UK: Goldsmiths, University of London There are already so many people who have studied abroad and I mean, who am I to give advice? But if I have to, I think I can at least say this: listen to as many people as you can but make decisions on your own….

영국 유학 이야기: De Montfort University

by 송송이_Song, Songyee | Nov 23, 2020 | Design Message

Study saga in UK: De Montfort University Hello everybody! I am Song Song E who graduated from Dep’t of Industrial Design. I am working at Product Development Team at a startup in Busan City since obtaining master degree on product design in UK.I worried too much on my…

법칙에 관하여

by 채승진_Chae, Sungzin | Dec 12, 2019 | Design Message

About the law Computer slows down when data piles up, while human gets faster. Being able to find shortcuts within the overflow of information seems almost the only function that AI (Artificial Intelligence) is lack of; compare to human. Of course, the shortcut is…

2019 小考: 環境과 生態 그리고 設計

by 이병종_Lee, Byeongjong | Dec 12, 2019 | Design Message

Today’s Koreans have been identified as consumption itself, carrying out the latest trend of “luxury” consumption in “In Seoul.” In other words, it has become a consumer robot called the Korean people. As Gio Ponti once said, half of the…

생존디자인과 이론의 역할, 그리고 환경

by 이주명_Rhi, Joomyung | Dec 12, 2019 | Design Message

The Role of Survival Design and Environment Do pedantic design if that is what you need. But if it has nothing to do with your survival, leave it. If any theory that broadened your intellectual sights, yet now limiting yourself from doings, leave it as well. Survival…

고령화와 새로운 시장 기회

by 권오성_Kwon, Oseong | Dec 12, 2019 | Design Message

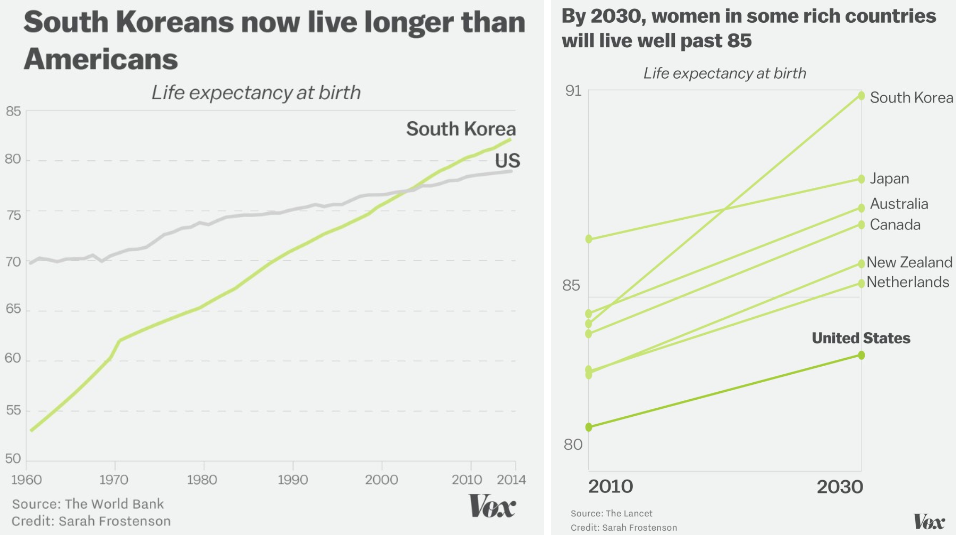

Aging Society and New Market Opportunities The U.S. and Japan have been able to maintain the vitality of the industries despite the aging population. Many scholars believe that the development of aged-industry has played an important role. The U.S. baby boomers have…

현대사회에서 디자인과 예술의 순기능

by 조현이_Cho, Hyunie | Dec 12, 2019 | Design Message

The Pure Function of Design and Art in Contemporary Society Sun-be library, located at the small park within a housing estate, does not have any fence. Thus, it almost feels as if it is part of the park. In the front, with a slight gap between the wall, thin-wooden…

디자인 프로세스 디자인 – 디지털 디자인

by 이재훈_Lee, Jaehoon | Dec 12, 2019 | Design Message

Design Process Design – Digital Design I thought digital designers simply assist styling designers. But the situation has changed now. As digital technology is more commonly used, it is now replacing the majority of the physical work. To secure the position…

게임 UI 디자인

by 전민숙_Jeon, Minsook | Dec 12, 2019 | Design Message

Game UI Design Every day, more than 20,000 games are launched in the market. Yet, only a handful of those games survive as live games. I believe analyzing successful game cases in the market, pros and cons, as much can be my assets. Moreover, I do not doubt that those…

개인과 사회의 21세기형 조화

by 채승진_Chae, Sungzin | Nov 19, 2018 | Design Message

Harmony between the Individual and Society in the 21st Century The history of humanity has generally been progressive despite occasional setbacks. The dramatic increase in the global population in the 19th and 20th centuries is evidence of this progress. It is…

2018 小考, 急變時代

by 이병종_Lee, Byeongjong | Nov 19, 2018 | Design Message

Would architectural and industrial design be dominated by the logic of the global marketplace, causing their collective stores of knowledge and expertise to be lost? Will artificial intelligence pave the way for realizing the combination of art, production, and…