Latest Insights & Articles

Keywords

Design Message

Know-理知

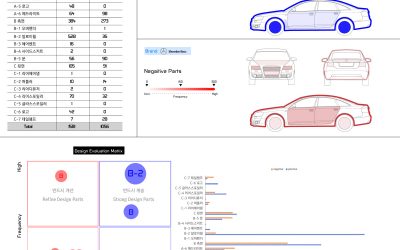

빅 데이터 기반 디자인 평가 매트릭스 제안 :현대자동차와 메르세데스 벤츠를 중심으로

Big Data-based Design Evaluation Matrix Proposal: Focusing on Hyundai Motor Company and Mercedes-Benz Big Data is one of the most essential elements…

비즈니스 모델 관점으로 바라본 전통 수공예 생산 환경의 특성

Characteristics of the Traditional Handicraft Production Environment from a Business Model Perspective This study started with a good opportunity…

The Impact of Learning Orientationon the Development of Communication Skills

학습지향성이 의사소통 능력의 발달에 미치는 영향 Work-based(업무 기반) 학습을 포함한 고등 교육이 학생들의 디자인 관리 기술을 개발한다는 이전 연구들 바탕으로, 본 연구는 진행자로서 어떤 특정 학력과 업무 경험 오리엔테이션이 핵심 디자인 관리 기술을 가장…

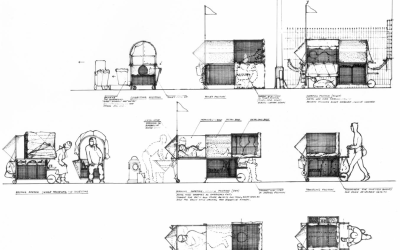

내가 배웠던 ‘형태와구조’ 수업: 구조적 안정성 구축을 중심으로

‘Forms and Structures’ Class that I Learned: Focusing on Building Structural Stability As a student aiming to major in industrial…

내가 배웠던 ‘형태와구조’ 수업: 기본-치수 개념을 중심으로

‘Forms and Structures’ Class that I learned: Focusing on the Concepts of Basics-Dimensions With the goal of majoring in industrial…

Project Inside

금산 창고: 이병종 교수님 인터뷰

Geumsan Warehouse: Interview with Prof. Byeongjong Lee When you may catch sight of something, it often tells you who might be the designer of it. It…

다이슨 어워드 2021: 회전하는 스쿱 스트레처

James Dyson Award 2021: Rotate Scoop Stretcher Industrial Design majors Son Jiyoon, Yoon Jeonghwan and Ahn Yeongseo created a rotate scoop stretcher…

2022 캠퍼스아시아 디자인 워크샵: 메야스박스

2022 Campus Asia Design Workshop: Meyasubako The Campus Asia Design Workshop is an educational exchange program in which universities from ASEAN…

2022 캠퍼스아시아 디자인 워크샵: 노인과 어린이를 위한 지속 가능한 서비스 및 공간 디자인

2022 Campus Asia Design Workshop: Sustainable Service and Space Design for Elderly and Children The workshop was held from August 10th to August…

카누 프로젝트: 과거, 현재, 그리고 미래를 담아내다

The Canoe Project: Capturing the past, present and future If you are a student majoring in industrial design, you may have heard about Professor…

Glocal Experience

목수 박종선의 창작과 아름다움의 발견

Works of the carpenter, Bahk Jongsun and Concept of the beauty On October 8, the carpenter, Park Chong Sun who made the furniture laid at the…

SPARK DESIGN AWARD: pumper

Water bottle dispensers are used in environments where tap water cannot be draw in. And the process of replacing heavy bottled water is hardful. Is…

흐르는 디자인: 질문하는 철학, 질문하는 디자인

Flowing Design: Philosophy that Asks Questions, Design that Asks Questions Some take precautions against halting design processes, restricted to the…

대한민국 최초의 슈퍼 요트 디자이너 그의 이야기를 듣다

The Story of the First Super Yacht Designer in South Korea Everyone said that the path I am walking would end in failure and tried to dissuade me…

2017 제4회 DB 글로벌 전자공모전 「CES연수 REPORT」

The 4th DB Global Electronic Competition in 2017 「Consumer Electronics Show Training Report」 This training was such a generous gift that I could…

People Inside

목수 박종선의 창작과 아름다움의 발견

Works of the carpenter, Bahk Jongsun and Concept of the beauty On October 8, the carpenter, Park Chong Sun who made the furniture laid at the…

흐르는 디자인: 질문하는 철학, 질문하는 디자인

Flowing Design: Philosophy that Asks Questions, Design that Asks Questions Some take precautions against halting design processes, restricted to the…

대한민국 최초의 슈퍼 요트 디자이너 그의 이야기를 듣다

The Story of the First Super Yacht Designer in South Korea Everyone said that the path I am walking would end in failure and tried to dissuade me…

2017 제4회 DB 글로벌 전자공모전 「CES연수 REPORT」

The 4th DB Global Electronic Competition in 2017 「Consumer Electronics Show Training Report」 This training was such a generous gift that I could…

창작인들의 부엌

Creators’ Kitchen The time now needs more cooperation of majority interactive creators rather than minor elite designers with outstanding individual…

Editor’s Note

코로나 이후를 이야기하다.

대한민국, 아니 전 세계를 뒤흔든 코로나바이러스는 우리의 삶을 바꾸고 있습니다.그에 맞서서 우리들은 ‘코로나 이후의 디자인’에 대해 끊임없는 대화를 나눠야 할 것입니다.주제를 정하고, 많은 분의 글을 받아보며 느꼈던 점에 대해 짧게나마 글을…

떠나지 않을 이야기

YSID에 처음 소속된 이후 계속해서 이야기를 나눠온 주제가 환경입니다.‘환경을 생각하는 디자인’은 우리가 살아가면서 계속해서 탐구해야 하는 부분이지 않을까요?주제를 정하며 느꼈던 점에 대해 짧게 글을 써보려고 합니다. 우리는 항상 물건을…

흐르는 디자인

‘흐르는 디자인’을 주제로 하며 디자인의 흐름에 대한 고민하였고이 문제는 제 삶의 흐름에 대한 고찰로 이어졌습니다. 이 고민은 비단 저만의 문제가 아닐 거라생각하였고 제가 생각한 흐름에 대한 작은 의견을 여러분과 나누기 위해 서툰 글솜씨로 적어봅니다. 사회라는…

Carpe Diem!

부족하지만 이번 YSID vol. 13호의 학생 편집장으로서무언가를 전달할 수 있는 한 장의 지면을 가지는 일이 큰 영광인 것은 분명하지만어떤 말을 꺼내야 할지 많이 고민하였습니다.그리고 이내 솔직한 말을 전하고 싶은 용기가 생겼습니다. 저의 2017년 한해를…

YSID는?

연세대학교 디자인예술학부 산업디자인학 전공트랙 소모임 YSID Editors가 발간하는 연세대학교 디자인예술학부 산업디자인학전공 전공지입니다. 매년 발간되고 전공소식뿐 아니라 국내외 디자인 이슈에 대한 내용을 다루고 있습니다. 현 웹진 형식의 사이트는 아카이빙 개념으로 운영되고 있으며, 과년호 내용들을 선별 정리해서 업데이트하고 있습니다.